避難安全検証法による設計でお悩み解決

従来の避難関係規定は、平均的な建物の形態を想定して、仕様書的に決められた基準であるため、機能的でなかったり、設計自由度が低かったりという問題点がありました。

平成12年の6月の建築基準法の改正に伴い導入された避難安全検証法では、安全性の確保はもちろんのこと、より機能的で自由度の高い建物をつくることを可能にしました。

こちらのページでは、実際に避難安全検証法を適用させることによって、お悩みを解決した事例をご紹介します。建物の新築・改築をお考えの方は参考にして頂ければと思います。

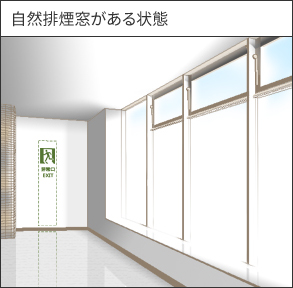

お悩み事例1「排煙設備・防煙垂れ壁をなくしたい」

BEFORE

建建築基準法[仕様規定]で定められた排煙設備を設置すると、建設コストが跳ね上がり、さらに維持管理や定期報告まで大変ということはありませんか?

また、防煙垂れ壁を取りつけるために天井を高くする必要があるなど、レイアウトの障害になることもあると思います。

また、防煙垂れ壁を取りつけるために天井を高くする必要があるなど、レイアウトの障害になることもあると思います。AFTER

排煙設備がなくなることで、建設・メンテナンスコストの削減に成功。完成後の維持管理の必要性もなくなりました。

適用例:物販店舗、工場、事務所、倉庫など

関連条文:建築基準法施行令第126条の2・3(排煙設備の設置・構造)

お悩み事例2「屋外出入口の数を減らしたい」

BEFORE

物販店舗の建設を計画する際に、想像以上に設置が必要になるのが屋外出入口です。建築基準法[仕様規定]で定められた扉幅の場合、「こんなに多く扉を設置しないといけないの?」と感じることもあると思います。

普段は利用しない場所に出入口があっても無駄であり、スペースの有効活用ができないだけでなく、非常時に混乱を招きかねません。

避難安全検証法の適用で問題解決!

火災時でも安全であることが避難安全検証法で確認できれば、余計な場所へ屋外出入口を設置する必要が無くなります。

AFTER

不要な扉を設置せずにすんだことで、スペースを確保することに成功しました。

陳列スペースやストックスペースが増えたり、動線がシンプルになったりすることで、避難経路がわかりづらいという悩みも解消されました。

適用例:物販店舗

関連条文:建築基準法施行令第125条第3項 (物品販売業を営む店舗における屋外への出口幅)

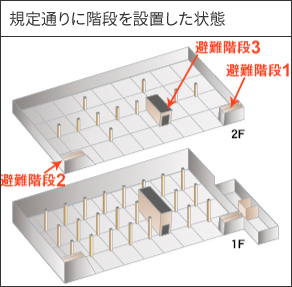

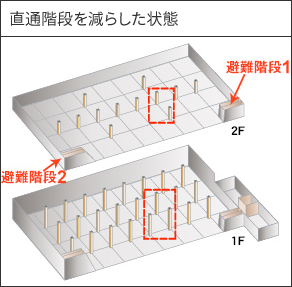

お悩み事例3「直通階段の数を減らしたい」

BEFORE

建築基準法[仕様規定]にもとづいて歩行距離を満たそうとすると、必要以上に直通階段をつくらなくてはならない。そんなことはありませんか?

特に建物の規模が大きくなると、いろんなところに直通階段を設置しなければならないので設計に苦労することもあるかと思います。

避難安全検証法の適用で問題解決!

火災時でも安全であることが避難安全検証法で確認できれば、直通階段の設置数を減らすことができます。

AFTER

不要な階段を設置せずにすんだことで、設計自由度が向上し、余計な階段や通路が無くなる分、レンタブル比を増やすことができました。

適用例:工場・物流センター

関連条文:建築基準法施行令第120条(直通階段までの歩行距離)

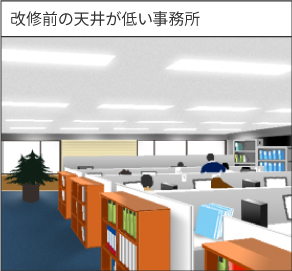

お悩み事例4「改修工事で天井高さを上げたい」

BEFORE

執務空間の快適性の向上の一環で、「事務所の天井高さを上げたい」というケースはよくあります。

建築基準法[仕様規定]で自然排煙を計画していた建物の場合、天井から80cm以内の部分に窓がなくなってしまい、排煙量が足りなくなってしまう。しかし、それを補うために機械排煙を設置するのはコストが掛かるからと、天井を高くすることをあきらめたことはありませんか?

避難安全検証法の適用で問題解決!

火災時でも安全であることが避難安全検証法で確認できれば、排煙設備の規定を除外することができます。

AFTER

排煙設備を追加するという余計な改修工事をせずに直天井の空間を実現。無事に開放的な空間とすることができ、無駄なコストを削減することができました。

適用例:事務所

関連条文:建築基準法施行令第126条の3(排煙設備の構造)

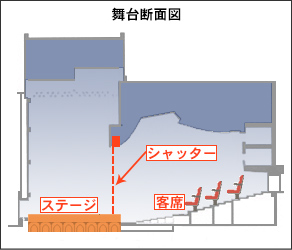

お悩み事例5「劇場の舞台と客席の間を区画したくない」

BEFORE

劇場の計画をする際に、地方自治体の条例などによっては、「客席と舞台間は区画する」という条文があることがあります。

「せっかくの舞台空間に演出の妨げになるものはつけたくない」とは思いつつ、決められたものなので仕方がないとあきらめてはいませんか?

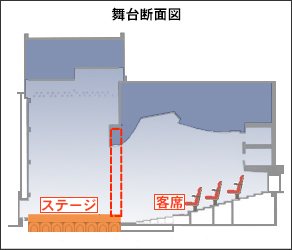

避難安全検証法の適用で問題解決!

条例をよく見ると「避難安全性能などを有する建築物に対する適用除外」という条文はありませんか?

避難安全検証が適用できれば、そのような条文を除外することも可能です。

AFTER

区画が不要になり、シャッターを設置する必要が無くなることで、コストの削減に成功し、意匠的な制約も無くなったため、設計自由度も向上させることができました。

適用例:劇場

関連条文:地方自治体条例

令和3年に避難安全検証法(ルートB2)が新たに施行されました。

これまでのルートB1とは大きく異なる部分もありますので、その内容について解説します。

内容も予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。

避難安全検証法(ルートB2)の導入の背景

避難安全検証法(ルートB2)の考え方

避難安全検証法(ルートB2)の適用例(参考)

避難安全検証法(ルートB2)の導入の背景

・「すべての者が出口に集合してから順々に出口を通過する」ということをモデルとしているため、実際よりも長めの避難時間が算出される形になっている。

・火災初期から火盛り期を想定した大量の煙が定速で発生するモデルとしているため、小規模の居室等においては実際より早期に煙が降下する形になっている。

・廊下などの途中経路の安全性が確認されていない。

・自力避難困難者のいる用途では適用することができない。

・火災安全にかかわる研究や開発が進歩した

・大臣認定で使われてきた算定方法の実績が積まれた

等のことから「ルートB2」が導入された。

避難安全検証法(ルートB2)の考え方

→ルートB1:避難時間判定法に対して、ルートB2:煙高さ判定法による計算になっている。

(ルートB1のような、避難終了時間と煙降下時間の単純な比較ではなくなった。)

→出口通過時間は、出口滞留時間と歩行時間の大きい方を採用する形になっている。

(ルートB1のような、歩行時間と出口通過時間の合算ではなくなった。)

→区画、階避難検証は火災室隣接部分の煙層下端高さが基準になっている。

(ルートB1のような、単純に階段室前に前室を作っておけばクリアする、というような手法は通用しなくなった。)

→階段隣接室、階段避難経路の部分、竪穴隣接室毎に煙層下端高さの検証を行う形になっている。

(ルートB1のような、階段室や吹抜部を同様に扱う形ではなく、竪穴の種類毎に異なる検証方法を用いる。)

→竪穴部分を出火室とした場合の設定が追加されている。

(ルートB1のような、竪穴部分に煙が流入した時点で全館煙降下時間が決定される形では無くなっている。)

■ルートB2のおおまかな特徴

→出口通過時間が特定の値より小さければクリアという判定基準があるため、出口通過時間が小さくなりやすい

面積の小さな室はクリアしやすい。

上記の判定基準は天井高さの影響が少ないため、天井高さに係わらずクリアできるケースも多い。

→内装種別について、検証結果への影響がルートB1と異なる形になっており、ルートB1と比較してもクリアしやすくなっている。

→隣接室への煙の漏洩を基準とする考え方が採用されたため、そこをクリアさせるために防火設備が必要になる

可能性がある。

[階避難安全検証法] 上記+児童福祉施設等(通所以外も含む)+病院(収容施設あり)

の検証を行うことができる

→ルートB1においては、全館避難検証時には竪穴廻りに前室的な室を設置しなければクリアが難しかったが、

ルートB2においては前室的な室を設置することなくクリアできる場合がある。

(ただし、前室的な室を無くすことはできても、竪穴区画自体を除外することは難しいと思われる。)

■ルートB2の除外項目

・除外できる避難関係規定はルートB1と同じになります。

避難安全検証法(ルートB2)の適用例(参考)

※下記内容は、現時点での情報を踏まえて、適している可能性があるケースを記載していますので、あくまで参考とお考え下さい。

・扉を追加することや天井高さを上げることが難しい小割のテナントオフィスビル

・ルートB1においてはクリアすること自体が難しかった内装仕上げを木材としたい室がある計画

・対象範囲の一部に、ルートB1においては検証対象外となっていた診療所や託児所等がある計画

避難安全検証法においては、床面積や天井高さ等の値以外にも、告示で定められた数値を用いる必要があります。ここでは、それらの数値について解説します。

避難安全検証法(ルートB1)で用いる設定数値について

在館者密度と各居室の用途に類するものの例

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P72

| 居室の種類 | 用途の特徴 | その他これに類する ものの例 |

在館者密度 (人/㎡) |

|

|---|---|---|---|---|

| 住宅の居室 | 居住の目的とするもの。 | 下宿・寄宿舎の居室 | 0.060 | |

| 住宅以外の建築物における寝室 | 固定ベッドの 場合 |

専ら就寝することを目的とするもの。 | ホテル・旅館の客室 宿直室・仮眠室 |

ベッド数 /床面積 |

| その他の場合 | 0.160 | |||

| 事務室 会議室 その他 |

事務の執務に使われるもの。 事務室に隣接して設けられた打合せ等に利用されるもの。 (貸会議室は除く。) 執務をする室や、作業をする室等で一般的に使われる値です。 |

学校の教員室・職員室 飲食店の厨房 マーケット等の調理作業室 リフレッシュコーナー、打合せコーナー 社長室、役員室、応接室 中央管理室、防災センター |

0.125 | |

| 教室 | 主に机と椅子を並べて使うもの。 | 貸会議室、研修室 | 0.700 | |

| 百貨店 又は 物品販売業を営む店舗 |

売場の部分 | 商品の間を自由に移動できるもの。 店舗内の通路を含む。 |

マーケット 遊技場、ゲームセンター |

0.500 |

| 売場に附属する通路の部分 | 連続式店舗の共用の部分 | ショッピングモールの通路・待合 | 0.250 | |

| 飲食室 | 主に、机と椅子を並べて、飲食に利用するもの 教室や飲食室等、机が並んでいて、たくさんの人がいることが想定されるような室は高めの数値に。 |

料理店、レストラン、喫茶店、コーヒーショップ、喫茶室、ティーラウンジ、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、カラオケルーム | 0.700 | |

| 劇場、映画館 演芸場、観覧場 公会堂、集会場 その他 |

固定席の場合 | 主に不特定かつ多数の人が高密度で利用するもの | イベントホール 式場、宴会場 会議場 ディスコ、ライブハウス |

座席数 /床面積 |

| その他の場合 | 1.500 | |||

| 展示室その他 | 展示の周囲を自由に回遊できるもの。 | 図書室(閲覧スペース)、博物館、美術館、ギャラリー、ショールーム | 0.500 | |

|

※原則、検証時に使用する値はこの表の値の中から選択します。 ※1室に複数の用途が混在する場合は、各用途に利用される部分の床面積に、それぞれの用途の在館者密度を掛けて在館者数を求め、合計した物を当該室の在館者数とします。 |

||||

積載可燃物の単位床面積当たりの発熱量

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P86

| 室の種類 | 発熱量 (MJ/㎡) |

|||

|---|---|---|---|---|

| (一) | 住宅の居室住宅の居室はかなり高い値になっていることも、 検証法がクリアしづらい要因です。 |

720 | ||

| 住宅以外の建築物における 寝室 |

240 | |||

| (二) | 事務室その他これに類するもの事務室も高めの値になっているため、天井高さの低い扉 1ヶ所の事務所ではクリアしにくくなっています。 |

560 | ||

| 会議室その他これに類するもの | 160 | |||

| (三) | 教室 | 400 | ||

| 体育館のアリーナその他これに類するもの | 80 | |||

| 博物館又は美術館その他これらに類するもの | 240 | |||

| (四) | 百貨店又は物品販売業を営む店舗 その他これらに類するもの |

家具又は書籍の売場その他これらに類するもの | 960 | |

| その他の部分 | 480 | |||

| 飲食店その他の飲食室 | 簡易な食堂 | 240 | ||

| その他の飲食室 | 480 | |||

| (五) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会室 その他これらに類する用途に供する室 |

客席部分 | 固定席の場合 | 400 |

| その他の部分 | 480 | |||

| 舞台部分 | 240 | |||

| (六) | 自動車車庫又は自動車修理工場 | 車室その他これに類するもの | 240 | |

| 車路その他これに類するもの | 32 | |||

| (七) | 廊下、階段その他の通路 | 32 | ||

| 玄関ホール、ロビーその他これらに類するもの | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場その他これらに類する用途 又は百貨店若しくは物品販売業を営む店舗その他これらに類するもの |

160 | ||

| その他のもの | 80 | |||

| (八) | 昇降機その他の建築設備の機械室 | 160 | ||

| (九) | 屋上広場又はバルコニー | 80 | ||

| (十) | 倉庫その他の物品の保管の 用に供する室倉庫は非常に大きな値になっています。 ちなみに、この数値より大きくなることが想定されるような室が ある場合は、検証法は適用できません。 |

2,000 | ||

|

※告示の表に記載されていない用途については、室の用途上の特徴や持ち込まれる可燃物の種類・量等を勘案して、告示記載の用途に「類するもの」として設定します。 ※1室に複数の用途が混在する場合は、各用途に利用される部分の床面積が当該室の床面積に占める割合に応じて求めた平均値とします。 |

||||

歩行速度

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P69

| 建物又は居室の用途 | 建築物の部分 の種類 |

避難の方向 | 歩行速度 (m/分) |

|---|---|---|---|

| 劇場その他これに類する用途 [不特定の人が使用] |

階段 | 上り | 27 |

| 下り | 36 | ||

| 客席部分 | – | 30 | |

| その他の部分 | – | 60 | |

| 百貨店、展示場その他これらに類する用途 [不特定の人が使用] 又は共同住宅、ホテルその他これらに類する用途 [就寝状態有り] (病院、診療所及び児童福祉施設等を除く) |

階段 | 上り | 27 |

| 下り | 36 | ||

| その他の部分 | – | 60 | |

| 学校、事務所その他これらに類する用途 [建物に慣れた特定の人が利用] |

階段 | 上り | 35 |

| 下り | 47 | ||

| その他の部分 | – | 78 |

内装の火災成長率

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P85

| 当該居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げの種類 | αm |

|---|---|

| 不燃材料でした仕上げ | 0.0035 |

| 準不燃材料でした仕上げ | 0.0140 |

| 令第128条の5第1項第一号に掲げる仕上げ [難燃] | 0.0560 |

| 木材その他これに類する材料でした仕上げ | 0.3500 |

|

※異種性能の内装材量を混在して使用する場合、原則として、最も性能の低い材料のαmを採用します。 ※内装制限の対象とならない腰壁部分や廻り縁、床は対象になりません |

|

限界煙層高さ

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P116

| 室の種類 | 開口部の構造 | 限界煙層高さ (m) |

|---|---|---|

| 直通階段に面する開口部を有する室 | ― | 1.8 |

| その他の室 | 常時閉鎖式の防火設備若しくは随時閉鎖することができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 [常閉or煙感] | 当該室の床面から各開口部の中心までの高さのうち最大のもの |

| その他の構造 [熱感] | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のもの |

火災室以外の室の煙等発生量

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P119

| 壁及び開口部の構造 | 煙等発生量 |

|---|---|

| 準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第二号に規定する防火設備[遮煙性能有り]が設けられている場合 | Vs=0.2Aop |

| 準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第一号に規定する防火設備が設けられている場合 | Vs=2Aop |

| その他の場合隣室の煙がそのまま伝播する。 | Vs=max(Vso-Ve,0)※1 |

|

※火災室以外の室の煙等発生量を求める際に防火設備としてみなすには、令第112条第19項一号又は二号に該当するものとする必要があります。 ※ガラス部分については、煙伝播が生じる部分として考える必要があります。 ※Aop:開口部の面積の合計(㎡) |

|

火災の発生するおそれの少ない室

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P15

| 告示に示されている室 | 室の特徴 | その他これらに類するものの例 | |

|---|---|---|---|

| 第一号 | ①昇降機その他の建築設備の機械室 | 燃えるものが極めて少ない | 空調機械室、水槽室、ポンプ室(変電設備・ボイラー室等は除く) |

| ②不燃性の物品を保管する室 | 基本的に在室者がいない | 冷蔵室、冷凍室、機械式駐車場 | |

| 第二号 | ①廊下、階段その他の通路 | 燃えるものが極めて少ない | 玄関、エントランスホール、EVホール、階段付室、風除室、車路、エスカレーター |

| ②便所 | 在室者が長時間継続的に利用しない | 浴室、化粧室、湯沸室(裸火使用無し)、金庫室 | |

|

※内装は準不燃仕上げ以上とすること。 |

|||

また、

また、