1.1 ZEHの概要

1.2 ZEHロードマップ

1.3 ZEH評価基準

1.1 ZEHの概要

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、通称ゼッチ)とは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」です。

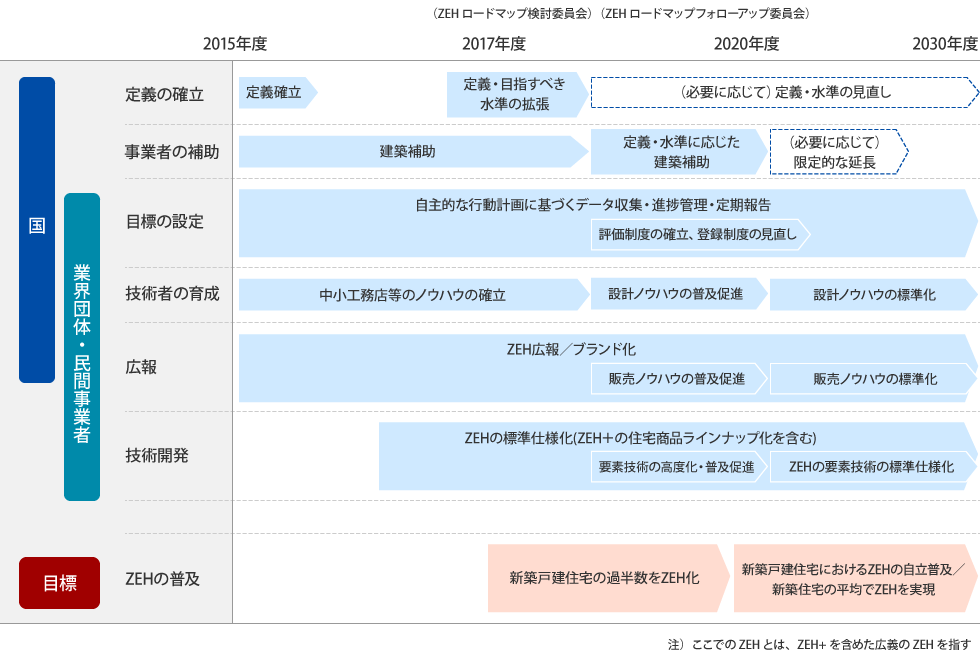

1.2 ZEHロードマップ

「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という政策目標に基づいたロードマップとなります。2018年から2020年まで建築補助を行い2030年までにZEHの自立的普及を目指しています。

1.3 ZEH評価基準

| ※1.強化外皮基準は、1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たすこと。 ※2.ZEH Orientedについては、都市部狭⼩地(北側斜線制限の対象となる⽤途地域であって、敷地⾯積が85㎡未満である⼟地)に建築されるもの(平屋建ての場合を除く)。 ※3.4・5地域については、当分の間、0.50以下でもよい。 |

|||

| 『ZEH』 | Nearly ZEH | ZEH Oriented※2 | |

|---|---|---|---|

| 外皮※1 | ・強化外皮基準 (UA値1・2地域:0.4W/㎡K相当以下、3地域:0.5W/㎡K相当以下、4~7地域:0.6W/㎡K相当以下) |

||

| 一次エネ | ・再エネ除き20%減 | ||

| ・再エネ含め100%減 | ・再エネ含め75%減 | ・再エネの規定なし | |

| ZEH+の追加要件 | ・再エネ除き25%減 | ||

| 以下の①〜③より2項⽬以上選択

①外皮性能の更なる強化 ②⾼度エネルギーマネジメント ③電気⾃動⾞を活⽤した⾃家消費の拡⼤措置 |

|||

ZEH-Mの概要

Net Zero Energy House Mansion(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション)の略。

住まいの断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次消費エネルギー量の収支をプラスマイナス「ゼロ」(もしくはゼロに近づける)にする共同住宅を指します。

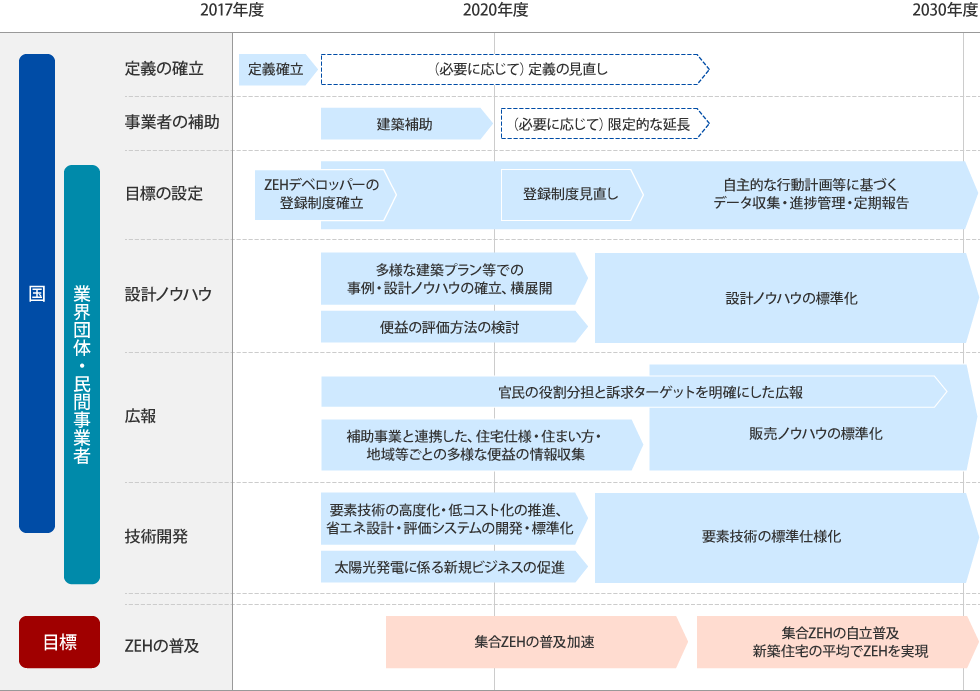

ZEH-Mロードマップ

「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という政策目標に基づいたロードマップとなります。2018年から2020年まで建築補助を行い2030年までにZEH-Mの自立的普及を目指しています。

ZEH-M評価基準

集合住宅におけるZEHの定義と目指すべき水準(住棟単位)

| 評価基準注1) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 『ZEH-M』 | Nearly ZEH-M | ZEH-M Ready | ZEH-M Oriented | ||

| ①住棟または住宅用途部分(複合建築物の場合)注2、3、4) | 外皮 | ・強化外皮基準(UA値1・2地域:0.4W/㎡K相当以下、3地域:0.5W/㎡K相当以下、 4~7地域:0.6W/㎡K相当以下)(全住戸でクリアすること) |

|||

| 一次エネ | ・再エネ除き20%減 | ||||

| ・再エネ含め100%減 | ・再エネ含め75%減 | ・再エネ含め50%減 | ・再エネの規定なし | ||

| 目指すべき 水準 |

・1~3階層において目指すべき水準 | ・4~5階層において目指すべき水準 | ・6階層以上において目指すべき水準 | ||

集合住宅におけるZEHの定義(住戸単位)

| 評価基準注1) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 『ZEH』 | Nearly ZEH | ZEH Ready | ZEH Oriented | ||

| 注1)①住棟または住宅用途部分と②住戸のZEH評価は、独立して行うものとする。 注2)強化外皮基準は、1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たすこと。 注3)一次エネルギー消費量の計算は、住戸部分は住宅計算法(暖冷房、換気、給湯、照明(その他の一次エネ消費量は除く))、 共用部は非住宅計算法(暖冷房、換気、給湯、照明、昇降機(その他の一次エネ消費量は除く))とする。 注4)再生可能エネルギーの対象は敷地内(オンサイト)に限定し自家消費分に加え売電分も対象に含める。(但し余剰売電分に限る。) |

|||||

| ②住戸注2、3、4) | 外皮 | ・強化外皮基準(UA値1・2地域:0.4W/㎡K相当以下、3地域:0.5W/㎡K相当以下、 4~7地域:0.6W/㎡K相当以下) |

|||

| 一次エネ | ・再エネ除き20%減 | ||||

| ・再エネ含め100%減 | ・再エネ含め75%減 | ・再エネ含め50%減 | ・再エネの規定なし | ||

<ポイント>

・ 評価基準として住棟単位と住戸単位がある。

・ 住棟評価となる場合でも「外皮」は住戸毎の評価となる。

・ 目指すべき水準が定められており住戸の階数によって水準が異なる。

・ 『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented は「再エネ削減率」の違いである。

1.1 BELSの概要

1.1.1 BELSとは

BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)は、建築物省エネルギー性能表示制度の略称で、省エネルギー性能に特化した評価・表示制度です。建築物の一次エネルギー消費量に基づきBELS評価機関が7段階で評価し、省エネルギー性能を表示する制度となっています。

本制度は、新築・既存を問わず、省エネルギー性能を評価・表示する制度となっており、建築物省エネ法に準じた評価手法となっているため、省エネ法に基づく届出書類を活用した申請が可能となっています。評価結果は、評価書として交付する他、申請者の希望に応じてシール又はプレートなどにより建物に表示することも可能となっております。

本制度は、評価結果を活用して企業が省エネルギーを通じた社会貢献へのアピールやテナントビルの営業ツールにしたり、住宅購入者に対しては住まい選びの目安になるなど、様々な場面での利用を想定した評価です。

2024年4月から建築物の販売・賃貸を行う事業者は、告示で定める所定のラベル(省エネ性能ラベル)を用いて省エネ性能を表示することが必要となりました。省エネ性能ラベルには大きく2つありますが、その1つが第三者評価機関が建築物の省エネ性能を評価して表示する「第三者評価」です。BELSはこの第三者評価に該当します。2024年11月からは、既存住宅を対象とした、省エネ性能の向上に資する部位を表示するラベル(省エネ部位ラベル)の制度が始まりました。

最近では、不動産セクターに特化した環境配慮格付けシステム「GRESB」ツールにて、BELS取得が加点の評価項目となっており、注目されています。

1.1.2 対象建築物

大規模から小規模建築まであらゆる建築物(住宅、非住宅)で活用可能です。

建物全体だけでなく、フロア・テナント単位の評価が可能です。

評価対象となる設備機器が、フロア・テナント単位で分離して評価可能な場合に限定されます。

1.1.3 BELSの評価ランク

BELSの評価ランクは、BEI(Building Energy Index)の値から☆の数が決まります。 星0から星6つまでの7段階の評価です。 また、星の表記について省エネによる削減分は通常星・標準星となり、創エネによる削減分は強調星・キラ星で表現されます。

標準入力法の場合、BEIの数値でランク付けします(以下計算式により数値算出)。

モデル建物法の場合、BEImの数値でランク付けします。

1.1.4 BELSの評価手法

BEIの評価手法は、下表のように3種類が定められています。このうち、通常計算法、主要室入力法、モデル建物法については、通常計算法>主要室入力法>モデル建物法の順で値の精度が高くなる半面、入力負荷が大きくなる傾向があります。

※国立研究開発法人建築研究所の計算プログラムにて算定

| 評価手法に応じた評価指標 | ||

|---|---|---|

| 用いる手法 | 適用範囲等 | 指標 |

| 通常計算法(標準入力法) | 全ての建築物 | 一次エネルギー消費量およびBEI |

| 主要室入力法※ | 全ての建築物 | 一次エネルギー消費量及びBEI |

| モデル建物法※ | 全ての建築物 | BEIm |

あーかいぶphp