よくあるご質問

省エネ適判支援

適判支援業務について

-

建物用途、延床面積、階数、計算手法(モデル建物法、または標準入力法)、住戸数・住戸タイプ数(住宅用途の場合)をお問合せの際に、お伝えください。ご要望に合わせてご回答いたします。

-

別途問合せフォームをご用意しておりますので、必要な情報をご記入ください。

-

申請の代行は行っておりません。原則、設計者様に提出して頂いております。判定機関への同行をご希望の場合はご相談ください。

-

弊社計算作業と判定機関の審査の時間が必要です。

以下目安のスケジュールになります。(モデル建物法)

【例】建物用途:事務所(単一用途)、延床面積:3,000㎡~5,000㎡ 合計2~3ヶ月

詳しくは、お問合せください。 -

設計図面がすべてご準備いただけない場合でも、必要資料をご用意いただき検討を行います。お気軽にご相談ください。

-

可能な限り早いタイミングで事前検討を行うことをお勧めします。

ご要望の内容に応じて、対応方法をご提案いたします。 -

ご依頼いただければ、各種制度に用いる省エネ計算書のご用意、その後の質疑等にも対応いたします(別途費用となります)。提出する制度の種類、要求性能等をお知らせください。

制度について

-

制度等につきましては、こちらをご確認ください。

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs) FAQ

環境計画書届出支援

提出について

-

原則として変更届出が必要になります。ただし各自治体により取り扱いが異なりますので各行政庁窓口へお問い合わせください。

-

図面・資料の作成状況をお知らせいただければ、質疑やヒアリング等により評価を進めることが可能ですので、お早めにご相談下さい。

-

各自治体の条例等で定められている行政庁窓口へ提出します。

-

各自治体の条例等で提出時期が定められています。 提出期限を着工の21日前の提出とする自治体が最も多いようですが、自治体ごとに提出時期は異なりますので、事前の確認が必要です。

-

建築主が届出義務者となる場合が一般的です。 自治体への提出については代理者に委任することができます。

-

全ての自治体ではありませんが、届出が必要な自治体もあります。 また、任意での届出を受け付ける自治体もあります。

-

各自治体の条例等でCASBEE®届出制度が定められている場合に届出が必要となります。 また、各自治体により定められている建物規模や工事内容によっても届出の要否が異なっていますので、事前の確認が必要です。

自治体版等支援業務について

-

必要に応じてご対応致します。 同行をご希望の場合はご相談下さい。

-

意匠図、機械設備図、電気設備図が必要となります。 また、一部構造図や設計コンセプト資料等が必要になる場合があります。

-

CASBEE®評価の業務には省エネ計算の業務は含んでおりません。別途、お受け致しますのでご相談下さい。

-

別途問合せフォームをご用意しておりますので、必要な情報をご記入ください。

-

建物規模、用途等により様々ですが、通常、作業期間は3週間程度頂いております。 お急ぎの場合は、担当者に直接お問い合わせ下さい。

国内環境認証取得コンサルティング

評価の前提について

-

戸建住宅を除く300㎡以上の建築物で、CASBEE建築評価員が自己評価を行ったものに限ります。

-

設計者、建築主、施工者等により申請が可能です。

-

原則として、IBECsより認定を受けたCASBEE評価認証機関で受け付けています。

-

IBECsのホームページから最新版をダウンロードできます。

-

評価認証申請書を作成の際にCASBEE評価員資格が必要となります。

評価員資格をお持ちでない場合は別途ご相談下さい。 -

マニュアル中の用途一覧に無い場合には、確認申請時の用途や評価機関に事前相談の上で決定します。

-

各評価機関への申請手数料は、弊社のサポート費用とは別にご用意が必要です。また建物用途、延床面積に応じて異なり、評価認証機関毎に申請料規定がございますので、詳細は各評価機関にお問い合わせ下さい。

-

主な認証の有効期間は以下の通りです。

・CASBEE-建築(新築)・・・竣工日より3年

・CASBEE-建築(改修)・・・工事完了日より3年

・CASBEE-建築(既存)、CASBEE-不動産・・・認証書交付日より5年

※建築物総合環境性能評価認証制度要綱(IBECs)より抜粋 -

CASBEE評価では省エネ計算の結果を一部用いますが、モデル建築法でも評価できますので、評価認証を取得する上では問題ありません。

評価認証について

-

評価認証では新築建物の場合、基本設計段階、実施設計段階、竣工段階のいずれの段階でも認証を取得する事ができます。したがって申請を行う段階で揃っている建物図面、資料一式で評価を行い、その段階の選択は申請者に委ねられています。

-

近年では、ESG投資関連のGRESBリアルエステイト評価によるグリーンビル認証の評価項目において、新築、既存(CASBEE不動産含む)の認証取得ビルの保有状況が評価されており、不動産業界からも認証取得のご要望が高まっております。

なお、GRESBでCASBEE認証取得を評価できる項目がありますが、認証の有効期限内であっても、GRESB上は年数経過によっては得点が取れない場合があります。

詳しくは、開発元のGRESB HP、または日本語対応のGBJ HPなどをご参照ください。ご参考

GRESB:https://www.gresb.com/nl-en/

GBJ:https://www.gbj.or.jp/others/gresb/ -

CASBEE-建築(改修)では改修前と改修後の評価を行うことにより前後比較した結果を確認することができます。この際、改修前の評価は必須ではありません。また、省エネルギー改修に特化した、部分性能の比較を行うこともできます。

-

取得可能です。 既存建物ではいくつかの項目で実測値による評価を採用しており、エネルギー量に関しても原則実測値を用いて評価します。ただし推測値や計算値による評価が可能な場合があり、その際には新たに省エネ計算等を行う必要があります。

-

環境性能を総合的な視点で評価する点はLEEDやBREEAMと同様ですが、Q/Lにより総合評価を行う点は、世界の他のツールには無いCASBEE独自の指標です。それ以外に、日本独自の法令や基準を参照している点や、建物のクオリティの側面(Q1室内環境の項目やQ2サービス性能の項目など)を大きく評価している点が他のツールと大きく異なります。

-

評価機関やIBECにて公表される内容は、以下のとおりです。

「認証機関名・物件写真」

「評価認証番号・認証日」

「建築物の名称・建設地」

「申請者名」

「設計者名・施工者名」

「建物用途・規模」

「評価ツール・評価段階」

「評価結果」

「認証有効期限」

「外観パース」

※内容について一部は、公表・非公表の選択が可能です。

※評価機関とIBECのHP掲載承諾書を認証取得時に記載頂く必要があります。

当社のCASBEE評価認証業務について

-

設計者様のご対応範囲は、評価用の図面資料、申請書のご用意および質疑のご回答程度です。申請作業の中心となる評価機関への相談、評価、資料作成、提出、差替えなども一貫して弊社にて対応致します。

-

評価に関する考え方を各評価機関の専用書式に記載して説明します。原則、弊社にて対応いたしますが、全ての評価項目について評価の考え方とその根拠となる資料の添付が必要です。その際に、資料のどの部分が評価の根拠となっているのかを枠囲み等で示し、必要に応じて補足説明文等を加筆します。各項目で取組がなくレベルが最も低い場合などは根拠不要の場合があります。

-

サポート可能です。図面等の資料をお預かりし、不明点についてTELやメール等により確認させて頂きながら評価を進めます。現場事務所などの遠隔地(弊社拠点オフィス近郊以外)への出張ご説明は別途ご相談下さい。

-

基本設計段階などの出来るだけ早い時期から建物性能及び外構計画を含め事前検討を行うことをお勧め致します。 弊社では、現状のランク把握や、目標に応じたランクアップのご提案も行っております。

-

変更となった場合でも、できる限り加点対策のサポートを行います。必須目標ランクがある場合には、踏み込んだ加点対策もご提案可能です。いずれにせよ早めの対策が必要です。

海外環境認証取得コンサルティング

LEEDについて

-

CASBEEは日本国内の産官学共同プロジェクトとして、建築物の総合的環境評価研究委員会を設立し、以降継続的に開発とメンテナンスを行っているのに対し、LEEDはアメリカの非営利団体であるUSGBC (U.S. Green Building Council:米国グリーンビルディング評議会)が開発・運営する環境配慮型建築物の格付けシステムです。

両者は共に環境配慮型建築物に対する認証制度のため、省エネルギー計算以外に多様な評価項目を有している点は共通しています。しかし、開発された国が異なるため、日本国内で開発されたCASBEEは国内設計基準との親和性が高い一方で、アメリカで開発されたLEEDは米国基準や国際基準への準拠が基本的に必要になってくる点が大きな違いです。

また、建物新築時の認証取得の場合、CASBEEは書類審査のため申請のタイミングを選択できますが(着工時または竣工時等)、LEEDは建設期間中の取組も含めて評価するため認証取得が竣工の数カ月後になる点が異なります。

-

WELL認証はInternational WELL Building Instituteが開発した、建物使用者の健康と生産性に重点を置いた認証です。

LEEDが主に建物側の環境性能を評価するのに対し、WELLでは入居者やワーカーへの配慮が多く評価されます。

また、LEEDとWELLの評価項目の一部(室内環境品質等)に類似した項目があります。 -

LEEDには必須項目と加点項目の2種類があります。必須項目はどの認証プロジェクトも達成する必要があります。

必須項目(得点なし)を全て満たしたうえで加点項目により得点を積み上げていき、全体の得点が決定します。 -

LEEDのエネルギーシミュレーションは、基本的にはASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)の基準に準拠する必要があります。

現在のところ、日本のWEBプログラムやBESTでの計算はLEED申請に使用することはできません。 -

2016年11月以降、LEEDの認証を目指す場合はLEED v4またはv4.1が選択できます。

新築又は大規模な増改修・コア&シェル(BD+C)、テナント入居者専有部分(ID+C)、維持管理・運用(O+M)が使用できます。

なお、2025年に新たなLEED v5がリリースされています。 -

LEED v4では、原則として全館禁煙が必須条項です。

しかし、日本の現状を考慮して特定の立地条件(路上喫煙禁止区域等)の場合は、設備仕様・運用管理面の高い要求事項を満たすことで、屋内喫煙室の設置が特別に認められる場合もあります。詳細条件は下記リンクをご参照ください。(認証機関公式HP 英文)

http://www.usgbc.org/node/8263351 -

ARC は建物運用時のエネルギー面の運用実績を評価できるツールです。LEED認証建物は認証後5年間の運用実績報告が必要になりますが、その運用実績報告に用いることができる無料のツールです。

また、ARCを用いたエネルギーパフォーマンス証明も可能な他、LEED O+M v4.1(既存認証)で運用実績評価をする際にも用いることができます。

ARCで評価できるものはエネルギー使用量、水使用量、廃棄物リサイクル量、室内空気質、入居者の利用する交通方法で、居住者アンケート(空気質の満足度や利用している交通方法)をとる機能もあります。 -

LEED評価基準書の一部(BD+C, ID+C, O+Mの概要版)、チェックリスト、用語集(Glossary)は日本語版があります。

ただし、評価基準の他に詳細条件や基準達成のためのガイドが含まれる完全版(リファレンスガイド)には日本語版はありません。下記URLより検索とダウンロードが可能です。

https://www.usgbc.org/resources/grid/leed

※画面左側LanguageのフィルタでJapaneseをチェックすると日本語版の絞り込みができます。

LEED認証取得について

-

LEEDの必須項目・加点項目の中にはASHRAE等アメリカの基準(又は同等以上)を示すことが必要になるものがあるため、対策を行わなければ認証を取得できない可能性が高いです。

基準適合のために、設計仕様にあらかじめ見込まなければならないものもありますので、計画の早い段階で確認しておくことが必要です。 -

認証にかかる費用は、規模や要件により確認が必要となりますので、お問合せ下さい。

なお、主にLEED認証審査手数料の他、コンサルティング費用、コミッショニング費用、米国エネルギーシミュレーション費用等が最低限必要となります。

また、設計仕様の変更等で発生する増減額等については、設計者様・施工者様等による算出をお願いすることになります。LEEDの登録手数料・申請手数料は以下のURLで確認することができます。

LEED Pricing Tool

https://www.usgbc.org/tools/leed-certification/pricing-toolLEED 審査料基準

https://new.usgbc.org/cert-guide/fees -

評価システムによって、認証有効期限が異なります。

・BD+C(新築・大規模改修・オーナー所掌部分)、ID+C(テナント部分)には有効期限はありません。

・O+M v4(既存建物の維持管理・運用段階)では5年間、O+M v4.1では3年間が有効期限です。

なお、BD+C、ID+C、O+Mのどの認証を得た建物でも、運用実績による再認証(LEED O+M v4.1)を受けることができます。 -

通常、BD+CやID+Cの申請には施工関係の書類が必要なため、竣工後に審査書類を提出して早くても審査に3~4か月程度はかかります。竣工後すぐに認証を得ることは難しい傾向がありますが、あらかじめ認証を得たい場合は、予備認証という、書類で得られる事前の認証制度がありますので、そちらも併せてご検討ください。

-

LEED認証が確定すると、証明書を要求することができます。1回は無料、以降は有料になります。また、様々なデザイン・材料の盾が用意されており、選択できます。こちらも有料になります。証明書や盾には認証を受けた建物のプロジェクト名、レーティングシステム、システムのバージョン、認証を受けた年が記載されます。

LEED認証の申請について

-

2025年1月現在、日本語での申請は受け付けられていません。

イズミコンサルティングでは図面を含めた申請に必要な書類の英語化に対応しています。 -

LEED認証の審査はアメリカで行われますが、申請及び協議は全てインターネット上で行います。

-

新築の場合、設計段階審査と建設段階審査の2段階の申請をすることが一般的です(同時に行うことも可能)。

設計段階申請は設計図書完成時(または計画変更図面や竣工図完成時)、建設段階申請は竣工時に行います。認証取得は竣工後数カ月後になるため、事前に認証取得をアピールしたい場合は予備認証という、書類審査で事前に取得できる制度を得ることも可能です。

なお、新築の認証申請期限は竣工後2年以内です。

設計住宅性能評価申請サポート

申請について

-

建設住宅性能評価を取得する場合は、建設評価第1回検査(基礎配筋検査)までに、設計住宅性能評価書の交付を受け、建設住宅性能評価を申請する必要があります。建物規模にもよりますが、概ね基礎配筋検査の2~3ヶ月前を目安に申請するのがよいでしょう。

-

国に登録された登録住宅性能評価機関に申請します。

-

建設住宅性能評価では、設計図面どおりに施工されているかを現場検査により確認します。住宅性能評価に関わる変更が発生する場合には、変更の手続きが必要となります。

設計住宅性能評価申請サポート業務について

-

原則、同行いたします。遠方の場合はご相談下さい。

-

建物規模により様々ですが、通常、作業期間は1ヶ月程度頂いております。 お急ぎの場合は、直接お問い合わせ下さい。

避難安全検証・防災計画書作成コンサルティング

避難安全検証法について

-

避難安全検証法を適用させることで、建築基準法の避難関係規定の一部を除外することができます。詳細は避難安全検証法とはのページをご参照ください。

-

避難安全検証法(ルートB1)を適用できる建築物は、構造と用途で制限があります。

[構造]

主要構造部が準耐火構造若しくは不燃材料で造られた建築物である必要があります。

尚、準耐火構造ロ-1、ロ-2の場合は、主要構造部が不燃材でないと適用できません。

[用途]

病院、診療所及び児童福祉施設等の自力で避難することが困難であると考えられる用途の場合や、危険物を多く取り扱う室等の告示に規定されていない用途もしくはこれに類する用途に当てはまらない用途がある場合は適用できません。ただし、ルートB2や国土交通大臣の認定(ルートC)を受けることで、避難安全検証法を適用させることができる場合もあります。

-

準耐火構造の木造であれば適用可能です。

そのため、燃えしろ設計で主要構造部を準耐火構造とすることで、木造建築に避難安全検証法が採用される事例が多くなっています。 -

既存建物にも適用可能です。

主要構造部条件を満たしていれば、既存建物への適用も問題ございません。例えば、既存建物改修時に、排煙設備等を適用除外し、設計の自由度を上げることも可能です。

また、排煙設備等に不備がある場合に、検証法を適用することで、遵法性を図ることも可能です。 -

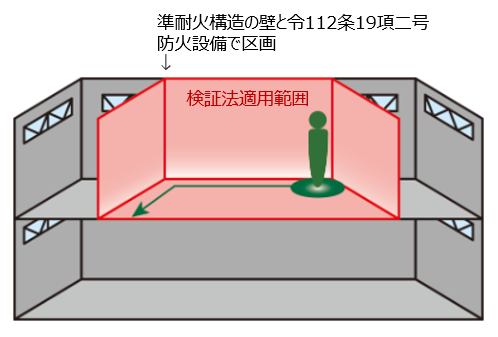

階避難安全検証法を一部にだけ適用するには、検証法適用範囲とその他の範囲の間を

「令第117条第2項 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画」することで可能です。また区画避難安全検証法であれば、検証法適用範囲とその他の範囲の間を

「準耐火構造の壁と令112条19項二号防火設備で区画」することで、検証法を適用することも可能です。

-

危険物取扱所がある場合の検証法採用の可否は申請先の行政・確認機関様との事前協議が必要です。

例えば、危険物があっても、室床面積あたりの危険物を勘案した発熱量が告示第510号の積載可燃物発熱量を下回っていれば、検証法採用可と判断される場合もあります。 -

区画避難安全検証法に関する条文は、令128条の6及び告示509号があります。

階避難安全検証法に関連する条文は、令129条及び告示510号があります。

全館避難安全検証法に関連する条文は、令129条の2及び告示511号があります。また、計算を行う際の解説書としては、「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」や「建築物の防火避難規定の解説 2025」があります。

避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説((一財)日本建築センター)

建築物の防火避難規定の解説 2025(ぎょうせいオンラインショップ) -

まず、区画避難安全検証法と階避難安全検証法と全館避難安全検証法では検証の対象となる範囲が異なります。

区画避難安全検証法は特定の「区画内のみ」の検証、階避難安全検証法は特定の「階のみ」の検証、全館避難安全検証法は「全ての階と建物全体」での検証を行います。検証範囲が広がれば適用除外可能な項目も増えるとお考えください。

詳細につきましては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム -

建築基準法施行令や告示によって定められた方法によって避難安全性能の検証を行うことをルートBと言い、告示で定められた方法以外の高度な方法を用いて避難安全性能の認定を受けることをルートCと言います。

不確定要素に関して安全側の想定を行うルートBに対して、ルートCではコンピュータを利用した詳細なシミュレーションによる煙流動特性状や避難行動の予測を行うことで、より効果的な計画を行うことが可能になります。

ただし、ルートCは大臣認定を受ける必要があるため、ルートBよりも手間と時間が掛かることになります。 -

3階以上に物販店舗がある商業施設では、令第124条により最大の階における床面積100㎡につき60cmの避難階段幅が必要になります。

全館避難安全検証法では、これを適用除外できるため、採用されることが多いケースとなります。

ただし、吹抜部分があり、催事等が行われる(火災室)場合は、ルートCが必須となることをご留意下さい。

また、平屋の建物は階避難をクリアすることで全館避難をクリアしたとみなせるため、平屋の物販店舗で令第125条の屋外への出口幅などを適用除外できます。 -

各階で階避難をクリアしただけでは、全館避難をクリアしたことにはなりません。

全館避難安全検証法は下記2点の確認が必須です。

①建物のすべての階で階避難がクリアしていること。

②各階で発生した火災による煙・ガスが階段等の竪穴に入るまでに、建物にいるすべての人が屋外に避難できること。 -

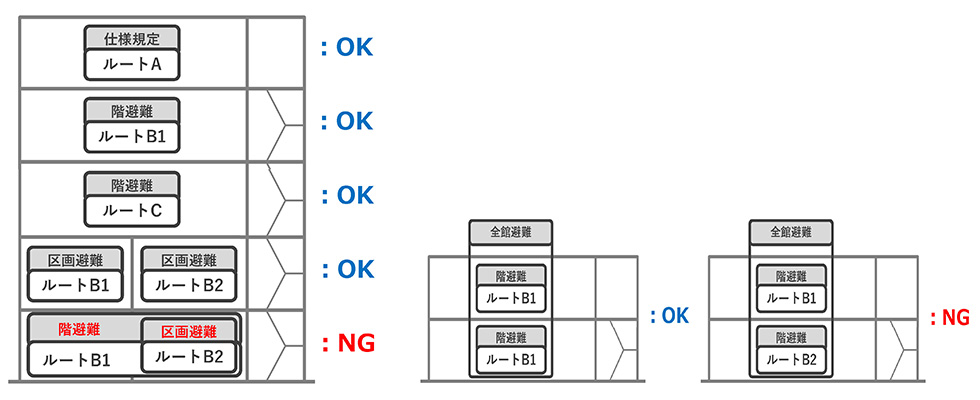

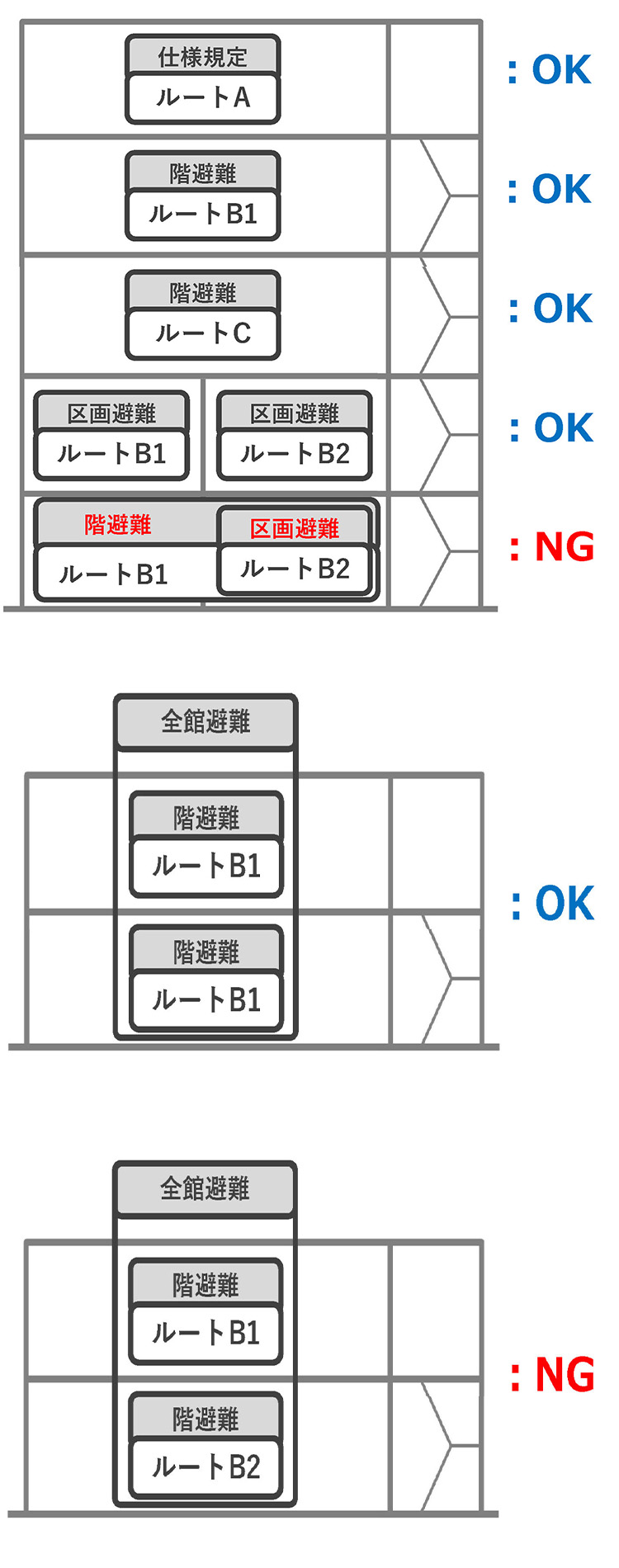

区画避難安全性能については区画ごとに確かめることができるため、特定の区画のみに区画避難安全検証法を適用することは可能です。

そのため、特定の区画のみルートBを適用させ、その他の区画にはルートAやルートCをを適用させることは可能です。例)ある階において、特定の区画では区画避難安全検証法(ルートB)によって排煙免除を行い、その他の区画は告示1436号によって排煙免除(ルートA)を行う、ということも可能です。

-

階避難安全性能については階ごとに確かめることができるため、階により異なるルートを利用することは可能です。

そのため、階避難安全検証法は、階毎にルートA・ルートB・ルートCを混在させることは可能です。

ただし、全館避難安全性能については建築物全体として確かめるため、建物全ての階で同一のルートとする必要があります。

-

平屋の建物は階段及び直上階以上の階が存在しておらず、全館避難安全性能を検証する対象が無いため、階避難安全性能が検証されていれば、全館避難安全性能についても検証できたものとすることができます。

つまり、平屋の建物の場合は、階避難安全性能の検証のみであり、物販店舗の屋外への出口幅等の規定も除外することができます。 -

避難安全検証法の計算書は、基本的に確認申請時の添付書類となるため、確認申請時にあわせて提出する必要があります。

(計画変更届や確認申請が必要な増・改築工事の場合も同様です。)

詳細については、避難安全検証コンサルティングの業務の流れをご参照ください。

-

避難安全検証法を使用している場合、普段軽微な変更としているような変更内容であっても、軽微な変更には該当せず、計画変更届が必要になる場合があります。

一般的には、計算結果が有利側になる場合は、軽微な変更で良いとされる場合が多いですが、具体的な対応については審査機関によって異なる場合がありますので、審査機関に確認をしていただく必要があります。 -

増築工事の時に避難安全検証法を使うことは可能です。

ただし、仕様規定による設計の建物に対して、新たに避難安全検証法を適用させる場合は、そのままでは避難安全検証法をクリアできないことの方が多いため、何かしらの対策が必要になることが多いです。

場合によっては、デメリットの方が多いこともありますので、詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせはこちら -

避難安全検証法によって避難関係規定を除外している建物の増・改築の際は、計算書の提出の義務が無くても、避難安全性能を有していることは確認しておくべきと考えます。

確認申請の提出が不要な場合、審査機関に提出する必要はありませんが、定期報告の際等に計算書の提出を求められる場合があるためです。イズミコンサルティングでは、新築時等に別会社で検証を行った物件についても対応可能ですので、詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせフォーム -

物販店舗・工場・倉庫物流センター等の用途は室面積が広く天井高さも高い室が多いことから、必要になる対策が少なく検証法がクリアしやすく、直通階段や排煙設備を削減することでコストメリットも出しやすい用途と言えます。

事務所についても、排煙設備の削減や高層区画を削減することでコストメリットを出しやすい用途と言えます。

詳細は、検証法のメリット・デメリットをご参照ください。 -

避難安全検証法(ルートB1)においては検証対象外となっていた診療所や託児所等がある計画も、避難安全検証法(ルートB2)では適用することが可能です。

ただし、歯科医院等のような明らかに自力で避難できるような用途の場合は、審査機関と協議の上、ルートB1適用できるような場合もあります。

また、プランによりますが、物販店舗と診療所それぞれに外への出口があり、物販店舗と診療所の間の壁が開口部のない耐火構造で区画されていれば、検証上は診療所を別棟扱いとし、物販店舗のみ区画避難を適用させるという方法もあります。 -

集合住宅についても避難安全検証を適用させることはできますが、ほとんどの場合において一般的な建物よりも多くの対策が必要になる場合が多いです。

用途が住居の場合は、発熱量等の設定数値が大きく、室面積が狭い・天井が低い・扉が少ない等の傾向が強いことから、クリアさせることが非常に困難となります。 -

イニシャルコストとしては、主に機械排煙の削減によるコストメリットが大きく、無排煙にできる場合は、メンテナンスが不要になることでランニングコストの削減も見込むことができます。

その他にも、直通階段の削減や物販店舗の階段の削減をすることでレンタブル比の改善に伴う部分や、高層区画の免除に伴うシャッターの削減などもコストメリットに繋げることができます。

詳細は、避難安全検証法を適用した際のコストメリットをご参照ください。 -

全館避難安全検証法であれば竪穴区画の規定を除外することができます。

しかし、ルートBの場合は、建物内の在館者が竪穴部分に煙が流入する前に避難できるようにする必要があります。

その場合、結局は竪穴部分にシャッターを設置しなければ検証法をクリアすることができない場合が多く、ルートBを用いて吹抜面のシャッターを無くすことは難しいケースがほとんどです。

ただし、ルートCの場合は特殊な計算手法を用いることで、開放的な吹き抜け空間を実現できるケースもありますので、個別にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら -

直通階段までの重複距離の規定は避難安全検証法では適用除外規定には含まれていません。

避難安全検証法を適用して建築基準法施行令第120条の直通階段までの歩行距離を適用除外することは可能ですが、重複距離については仕様規定に基づいて設計する必要がありますのでご注意ください。 -

避難安全検証法によって適用除外することができる排煙設備は、建築基準法における排煙設備のみになります。 建築基準法の排煙設備は火災時の安全な避難を目的としていますが、消防法は消防隊の安全・円滑な消火活動の確保が目的となっているため、排煙設備の設置要件が異なります。

避難安全検証法はあくまで建築基準法の規定になりますので、目的の違う消防法の排煙設備まで除外することができないので注意が必要です。 -

避難安全検証法で内装制限を適用除外することができますので、計算がクリアできれば、含侵処理をしない木材を内装に使用することは可能です。

以前は無垢の木材利用は計算成立が難しかったのですが、令和3年に制定されたルートB2であれば計算成立もしやすくなっています。 -

階全体の検討をする階避難安全検証法や全館避難安全検証法では、上階の在館者の安全性確保のため、原則は前室(付室)設置などの配慮が求められます※。ただし、階の一部を検討する区画避難安全検証法に限っては、別のルールに基づき検証範囲外への影響を考慮しているため、前室(付室)を不要とすることができます。※詳細条件は審査機関協議が必要です。

-

ルートB1とルートB2は、適用除外項目や確認申請の流れは同じですが、検証する際の計算式が大きく異なります。

そのため、クリアしやすいケースや必要な対策が異なりますので、詳細は避難安全検証法(ルートB2)の考え方をご参照ください。 -

大きなメリットとしては「排煙設備・直通階段への歩行距離」の除外により、排煙窓や階段の削減によるイニシャルコストダウンです。

また防煙区画緩和や屋外への出口幅の除外により、売場の開放性アップも見込むことができます。デメリットとしてはテナント入れ替えが多い場合など、室用途・間仕切り変更で都度再検討が必要となる点です。

そのためイズミコンサルティングでは自社開発の専用ソフトを使って計算をおこない、工事中や竣工後の変更時の再検討に柔軟に対応できるようにしています。

-

大きなメリットとしては「排煙設備・直通階段への歩行距離」の除外により、排煙窓や階段の削減によるイニシャルコストダウンです。

また階段が削減できることにより専有部の面積を増やせることや、排煙窓等が無いためメンテナンスなどのランニングコストダウンも期待できます。

そのためご計画内容によっては、非居室と扱わざるを得ない室を居室としたとしても十分実現性のある内容とすることができます。デメリットとしてはテナント入れ替えが多い場合など、室用途・間仕切り変更で都度再検討が必要となる点です。

そのためイズミコンサルティングでは自社開発の専用ソフトを使って計算をおこない、工事中や竣工後の変更時の再検討に柔軟に対応できるようにしています。

-

避難安全検証法を適用することは可能です。

大きなメリットとしては、排煙設備の除外により、排煙窓の削除によるイニシャルコストダウンです。

また、キャノピー(庇下)が駐車場の場合、全館避難安全検証法を適用することで、ショールーム・キャノピー間の

異種用途区画を除外できるため、防火防煙シャッターを不要とすることもできます。※消防法上の排煙は除外できませんので、消防有窓とする必要があります。

-

無排煙とすることは可能です。

避難安全検証法が成立すれば、「建基法施行令126条の2 排煙設備の設置」が適用除外となるためです。ただし消防法に基づく排煙設備は適用除外できないためご注意ください。

また計画によっては、検証法成立のために、一部排煙設備が必要になる場合があります。 -

階段の数を減らすことは可能です。

これは検証法を成立させることで、下記法令が適用除外できるためです。

「建基法施行令第120条 直通階段までの歩行距離」(階避難安全検証法)

「建基法施行令第124条第1項1号 物販店舗の避難階段の幅」(全館避難安全検証法)ただし重複距離・2以上の直通階段は適用除外とならないため、階段をバランスよく配置した上で法チェックをする必要があります。

-

大きなメリットとしては「排煙設備・直通階段への歩行距離」の除外により、排煙窓や階段の削減によるイニシャルコストダウンです。

また防煙区画も1500㎡ごとに30㎝の垂れ壁に緩和されるため、開放性アップも期待できます。デメリットとしては、ルートB1の場合は制約が多くなりがちでルートC(大臣認定)が必要になるケースがある点です。

ただし、令和3年以降はルートB2を用いることで制約を大きく減らせれる可能性がでてきており、さらにはオフィスの内装に木を使う設計も拡がっています。 -

準不燃未満の仕上げ材を用いると、火災時に発生する煙発生量が非常に多くなり計算が成立しにくくなります。そのため一般的には準不燃以上が必要となります。

ただし令和3年制定のルートB2においては、火災初期の煙発生量の低さも考慮されるため、例えば無垢の木材などの難燃未満が仕上げ材となっても成立する可能性があります。 -

検証手法により異なります。

ルートB1においては、法解釈も整理され通常の設計期間内でおさまります。ルートB2は令和3年に制定され、解説書等も出版されていないため、通常の設計期間より審査機関審査に多少時間のかかる可能性があります。

ルートCは大臣認定であるため、確認申請(本受)前に評定機関や国土交通省の審査の上、認定書交付を受ける必要があるため、ご計画の規模に寄りますが、6~7ヶ月前後の長期期間が必要です。

詳細は、避難安全検証(ルートC)の考え方の「大臣認定を受けるまで」をご参照ください。

-

ルートB1では概ね、平屋物販店舗では~50万円、物流倉庫では~300万円程度です。ただしご計画の規模によります。

またルートB2、ルートCではご計画内容により大きく変動します。

避難安全検証法WEB診断ツールの「計画診断」でも概ねの金額が算出できます。

詳細の金額につきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 -

避難安全検証法を採用されたとしても、一概に安全性が高くなる訳ではありません。

避難安全検証法は、建物の火災時における避難安全性能を検証するための性能設計手法です。

告示に定められた計算式にて避難安全性能を満たしていることが確認ができれば、排煙設備や階段などの避難関係規定の一部を適用除外できるというものです。

仕様規定とは避難安全性の確保に対する考え方が異なるだけで、安全性が高くなる訳でも低くなる訳でもないとご認識おきください。 -

階避難安全検証法では、適用する階の避難安全性能は確かめることができますが、その他の階の避難安全性を確かめることができません。

そのため、検証法適用階とその他の階との間は、区画※が必要になります。

※詳細条件はご計画内容によります。

避難安全検証コンサルティングについて

-

当社の業務の一つに簡易検討サービスというものがあります。

図面を基に簡易チェックを行い、避難安全検証の適用の可否について簡単なアドバイスをさせていただいておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

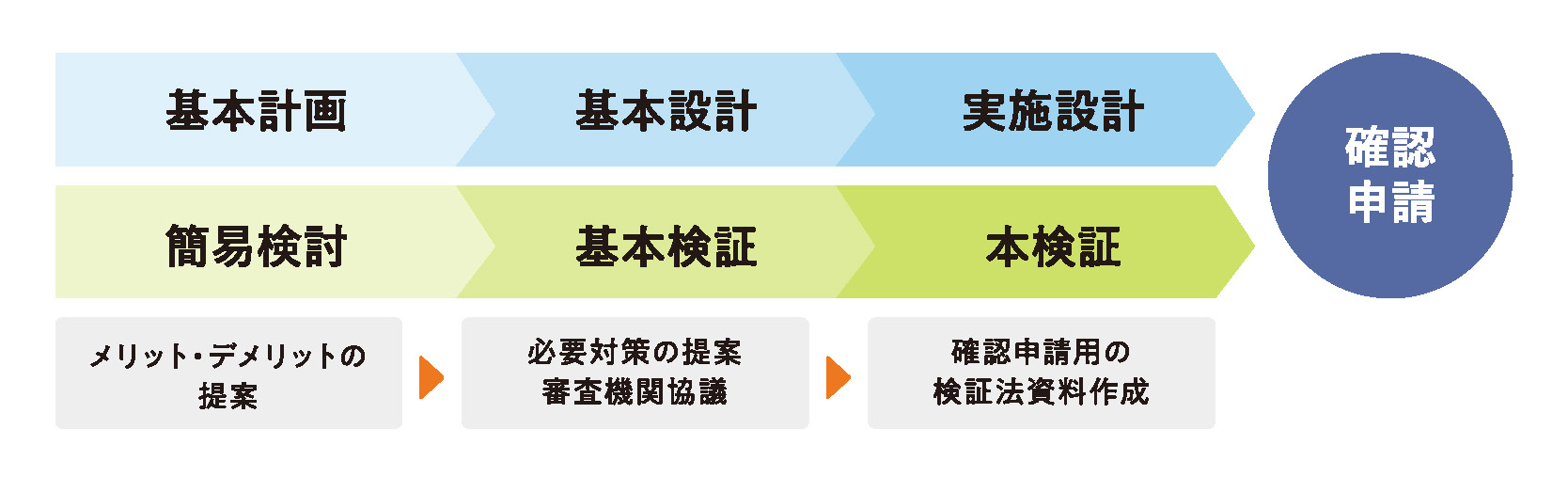

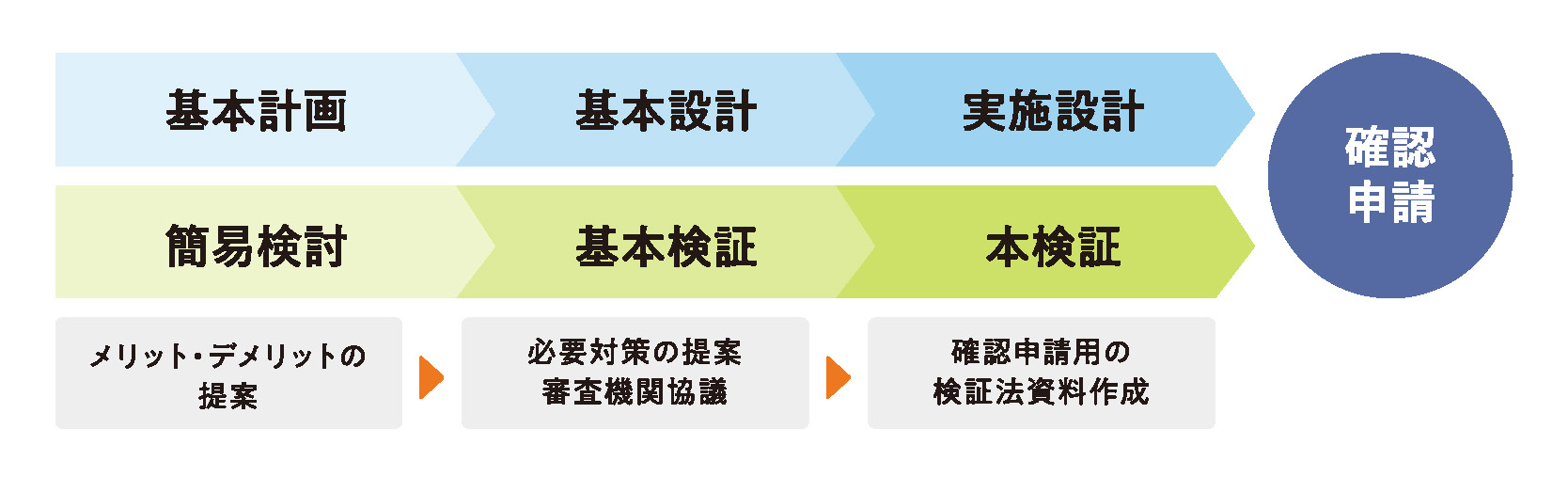

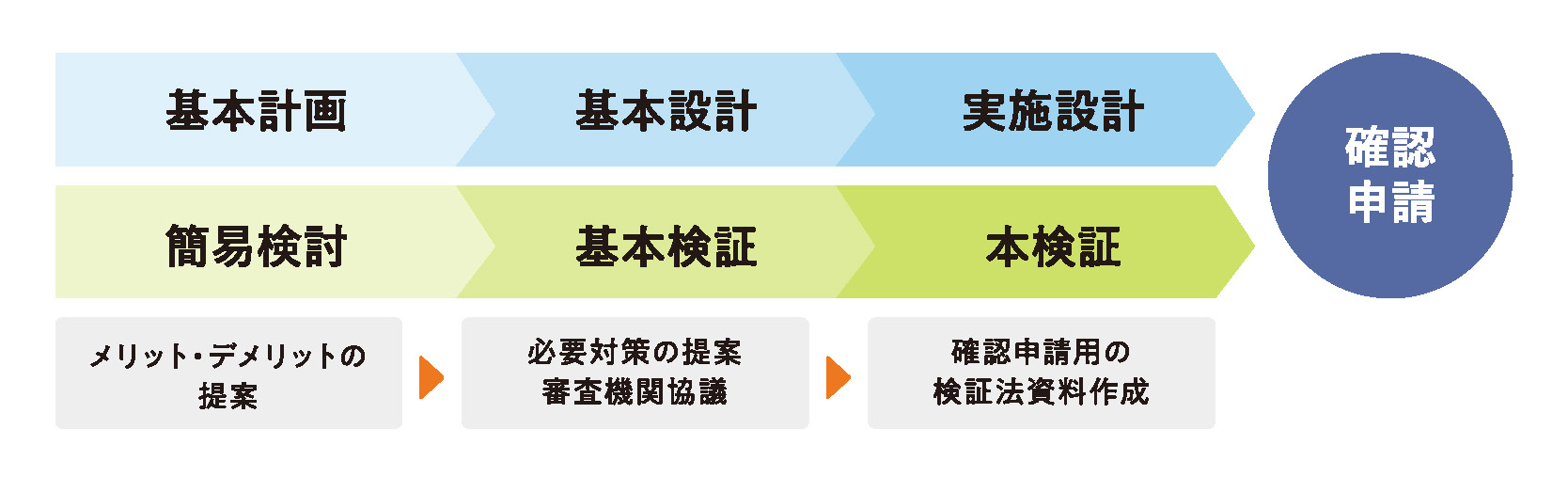

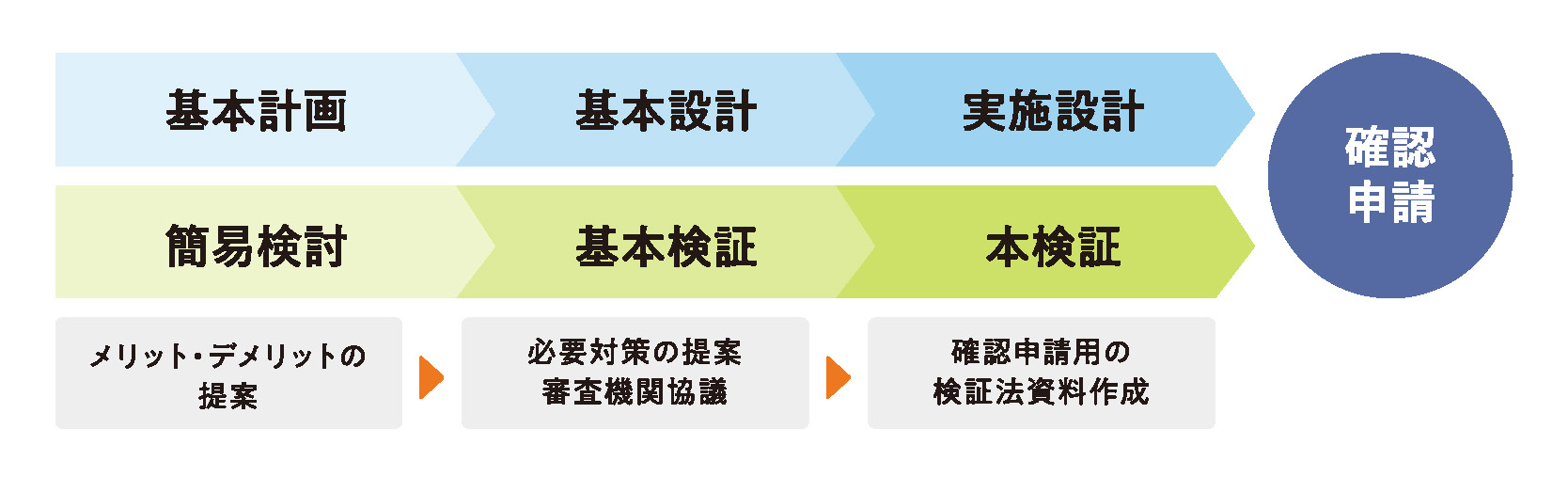

お問い合わせフォームまた、本HP内にWEB診断ツールもご用意しており、簡易的な操作で誰でも簡単に診断を行うことができますので、是非お試しください。

避難安全検証法WEB診断ツール診断ツールには「計画診断」と「居室避難検証」の二種類があり、「計画診断」は、所定の条件を入力することで、その計画に対する簡単なコメントが表示されます。

-

本HP内にWEB診断システムをご用意しており、「居室避難検証」は、所定の条件を入力することで、その居室の居室避難検証を行うことができます。

特定の居室に対してどのような結果が出るのかを知りたい場合や、クリアできるかどうかを確認してみたい場合等にご活用ください。

詳細は、避難安全検証法WEB診断ツールをご参照ください。 -

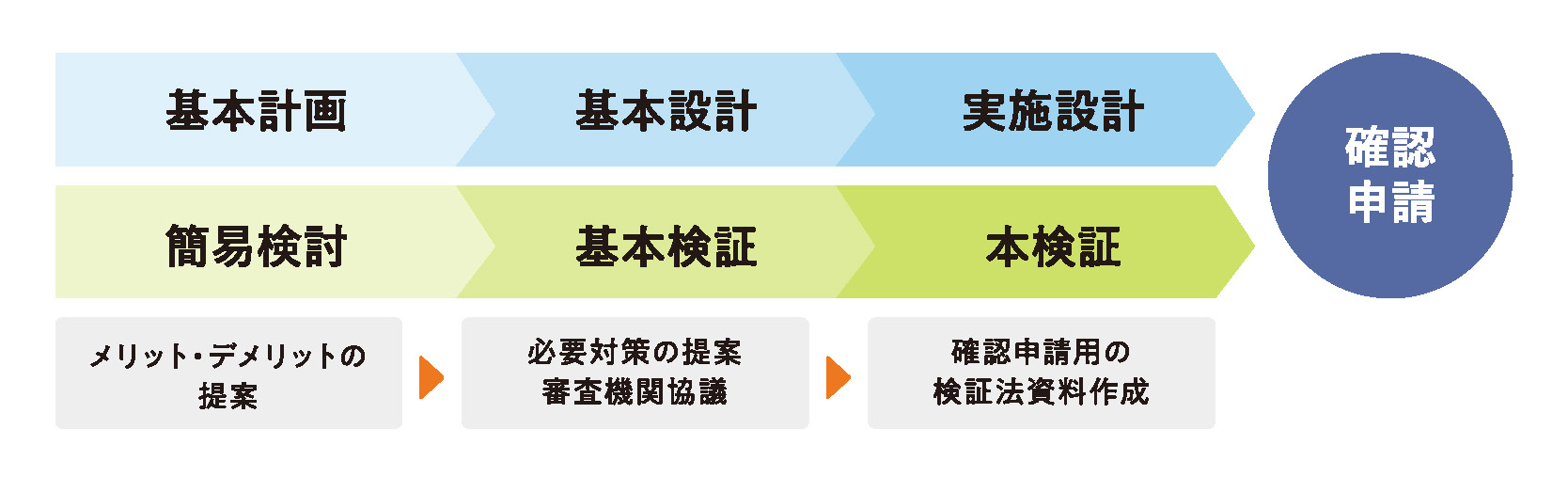

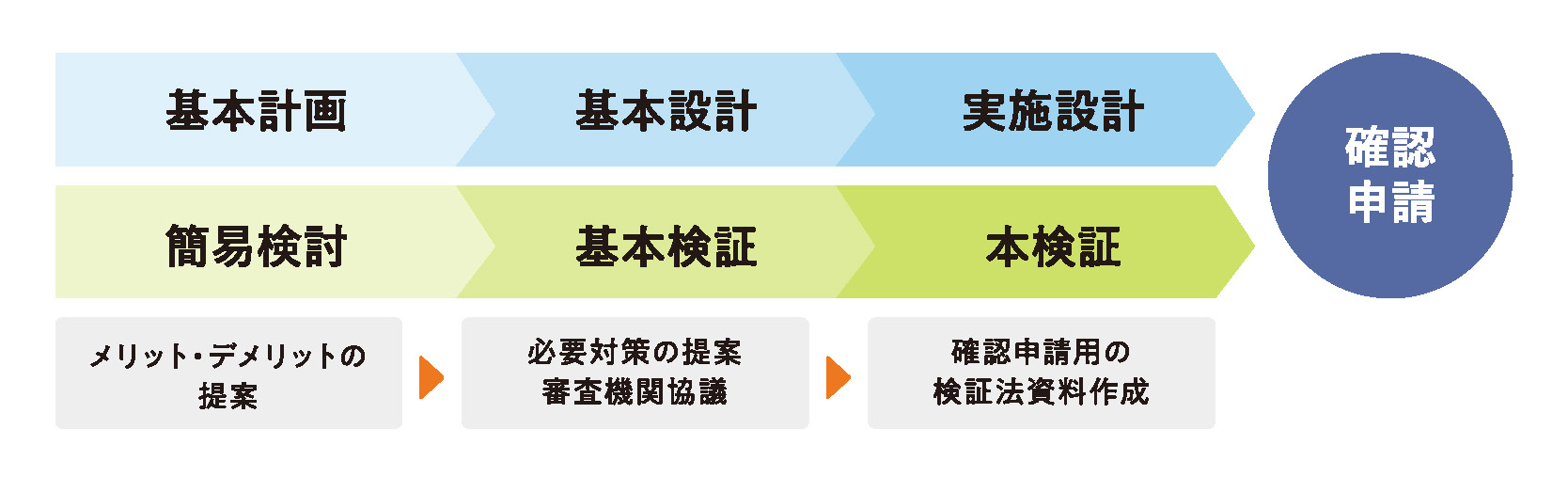

原則としては、どのようなタイミングでも対応させていただきます。

一般的には基本設計段階でご依頼いただくことが多いです。基本設計段階で検証を行うことで必要な対策のご提案内容を検討しつつ基本設計・実施設計を行うことで円滑に進みます。その後、確認申請の提出前に改めて資料をいただき、計算書の作成を行います。

詳細は、避難安全検証コンサルティングの業務の流れをご参照ください。

なお、基本設計段階ではなく確認申請提出の直前や、確認申請提出中に必要になる場合もありますが、その際は状況に応じて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

-

基本検証は3~5営業日程度、本検証は5~10日程度が目安となります。

(物件の規模、難易度、当社業務状況および審査機関への確認などによって更にお時間をいただく場合があります。)詳細は、避難安全検証コンサルティングの業務の流れをご参照ください。

-

一般的にはシンプルなプラン等の場合であれば、プランを確定していただいた後に、少なくとも資料作成に約1ヶ月+評定委員会に約2ヶ月+大臣認定に約2ヶ月は必要になります。

ただし、プラン確定前に事前協議や基本検証(避難安全検証法適用の可否及び対策のご提案)などを行う必要があり、また上記期間についても、物件の規模や内容または評定機関の委員会の日程や国土交通省の審査時期等によっても必要な期間は大きく変わりますのでご注意ください。

詳細は、避難安全検証(ルートC)の考え方をご参照ください。 -

審査機関との協議については、基本的にはTEL・メールにより対応させていただきます。

必要に応じて打合せの同行等も行いますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム -

物件規模や難易度等により異なるため、お手数ですが都度お問い合わせをお願いいたします。

概算金額であれば、本HP内にあるWEB診断ツール(計画診断)にて算出できますので、そちらも併せてご参照ください。 -

出張説明サービスを是非ご利用ください。

出張説明サービスとは、弊社スタッフがお伺いさせていただき、1~2時間程度で検証法の概要やメリット・デメリット等をご説明させていただくサービスとなっております。

詳細につきましては、お問い合わせフォームよりご依頼ください。 -

お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

-

初期段階の場合は簡易検討サービスをご利用ください。検証法を適用した際の、概ねのメリット・デメリットを整理しご提案させていただきます。

お気軽にお問い合わせフォームよりご依頼ください。 -

建物用途、適用除外したい項目とその範囲により決定していきます。

ただし、検証手法によりメリット・デメリットがあるため、建物ごとに最適な検証手法を選択する必要があります。その他諸条件を整理してご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご依頼ください。

検証時の考え方について

-

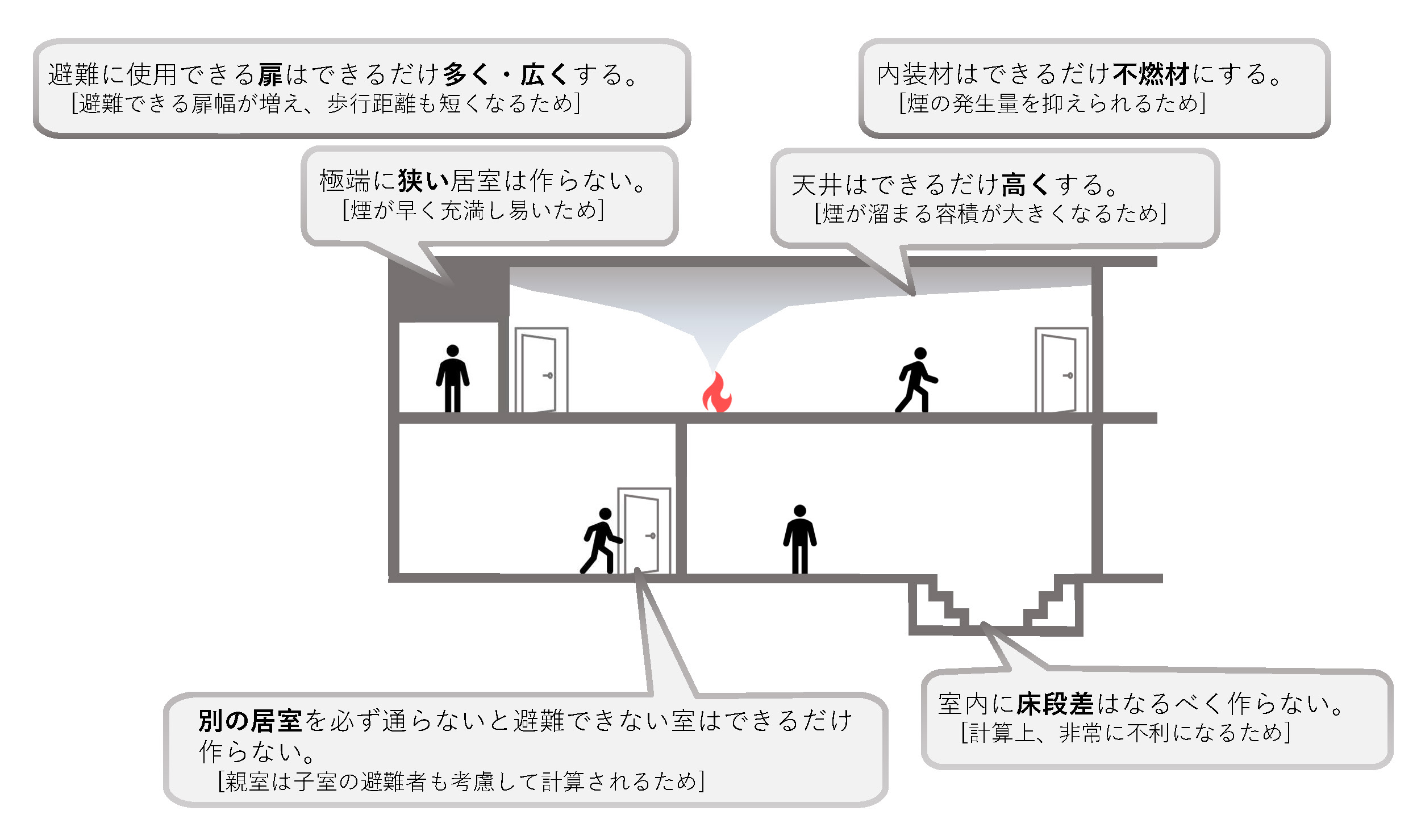

一般的な対策として、避難終了時間を早くするために、避難に使用できる扉の幅・数を増やす、歩行経路が短くなるような扉配置とする、もしくは、煙降下時間を短くするために、天井高さを上げる、内装材を不燃材にする、煙伝播経路部分の建具を防火設備にする、等が挙げられます。

有効な対策はプランによっても異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください。

-

避難安全検証法で必要となる防火設備は令112条19項一号及び二号に規定されたものとなります。

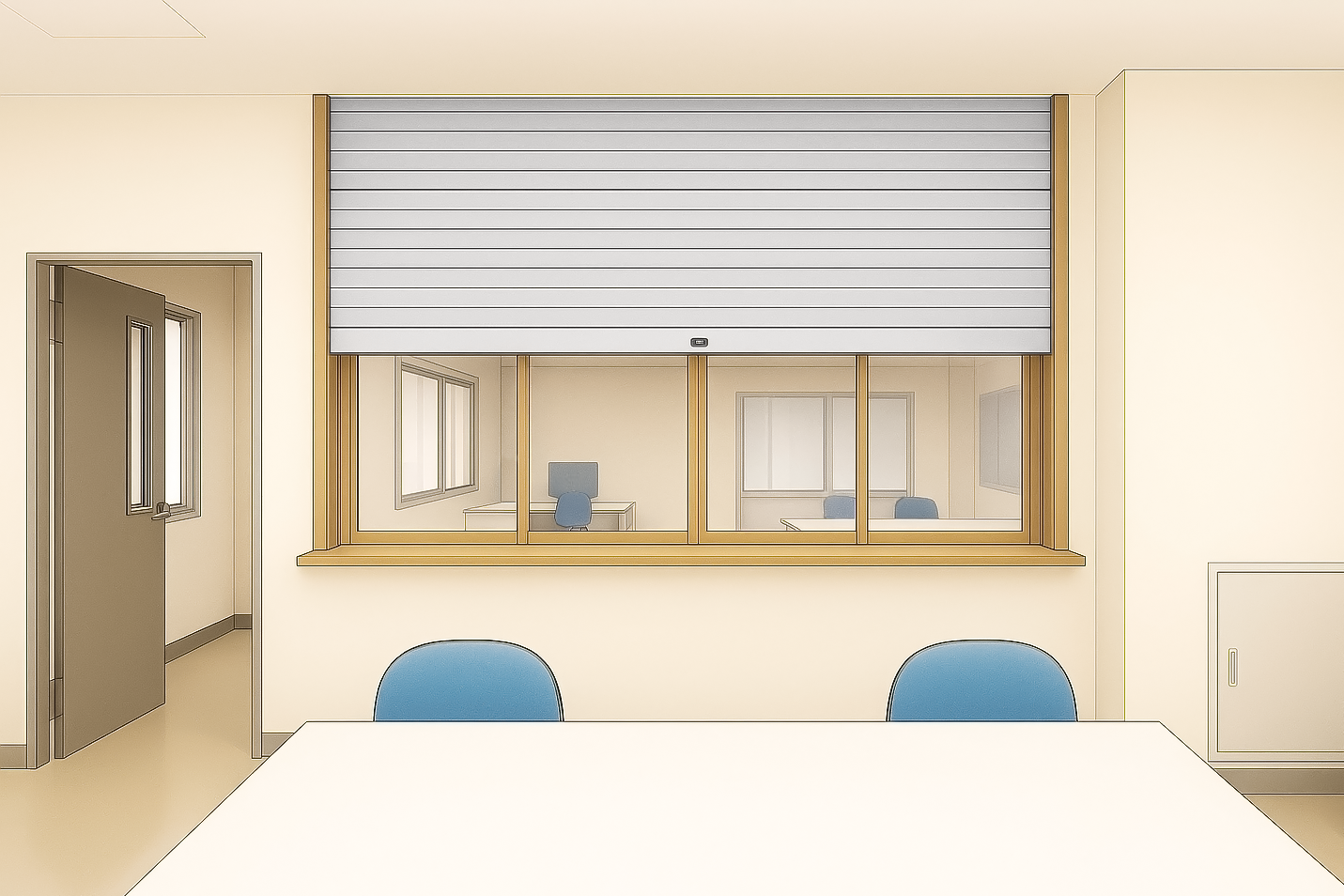

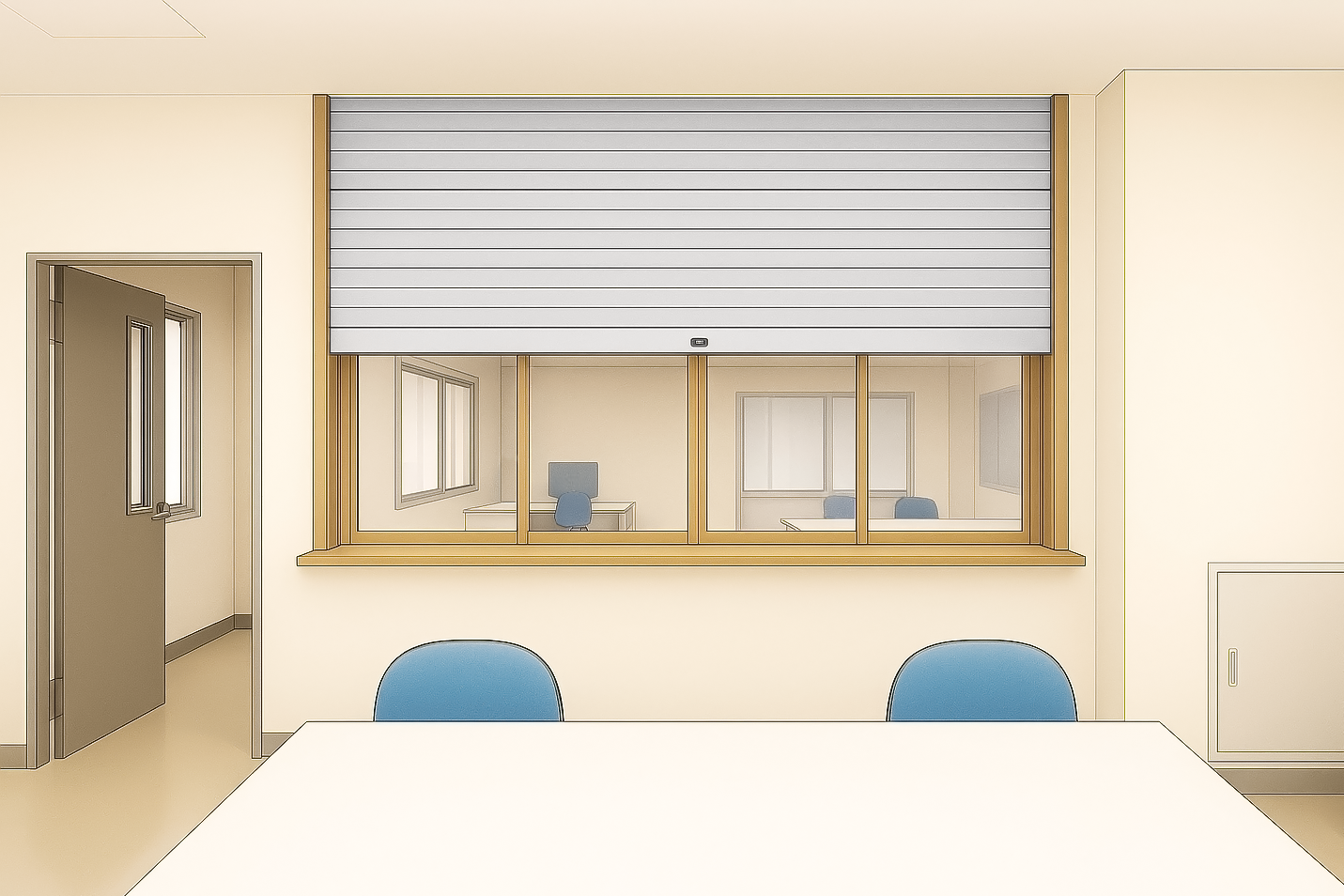

その条文によると、基本的に常閉・煙感知器連動閉鎖・熱感知器連動閉鎖(熱感は一号のみ)が必要になるため、網入りガラスの防火設備だと、法2条九号の二 ロで定める延焼のおそれのある部分に対応(告示1360号の内容に適合)は満たしていても、引違い窓で自動閉鎖の機構とすることが難しいため、一般にはシャッター等を設置する必要が出てきます。

-

令112条19項二号に規定された防火設備を、遮煙性能を有する防火設備と呼んでいます。

仕様規定では竪穴区画部分の建具等に使用され、認定品ではCAS認定品の建具等が該当します。

階避難検証において煙降下時間を求める際に、煙の漏洩量を少なくすることができるため、計算上非常に有利になります。 -

避難安全検証法上、原則としてガラス部分は開口部として扱います。

そのため、階避難検証において煙降下時間を求める際には、ガラス部分は開口部として計算されることにより、プランによっては防火設備にする等の対策が必要になる場合があります。

ただし、耐火間仕切壁の認定をとっているガラス壁であれば、壁とみなすことができます。 -

避難安全検証法上、避難に有効な扉幅は600以上である必要があります。

一般的に、開き扉の扉が開いた際の扉厚部分や、引き戸の引き残し部分等は避難に有効でないとされ、設計W寸法から引いて計算する必要があるので注意が必要です。

尚、避難安全検証法上には、扉の開き方向の規定はありませんので、一般的な防災計画の考え方に基づいた計画としてください。

-

避難安全検証法上、防火設備を設けた場合、その扉が設置される壁については、防火区画とする必要はありませんが、準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われたもの(床から天井まで)とする必要があります。

-

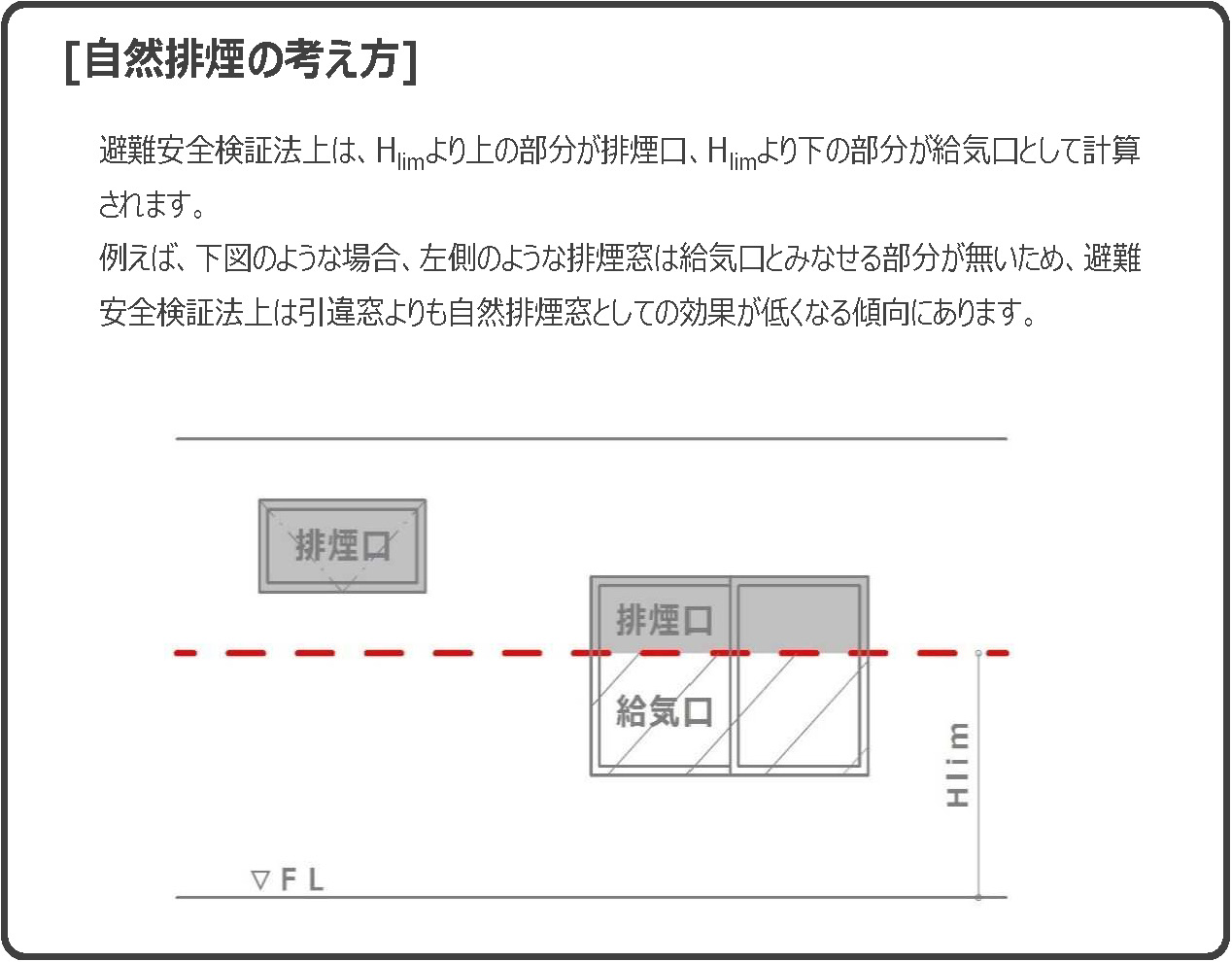

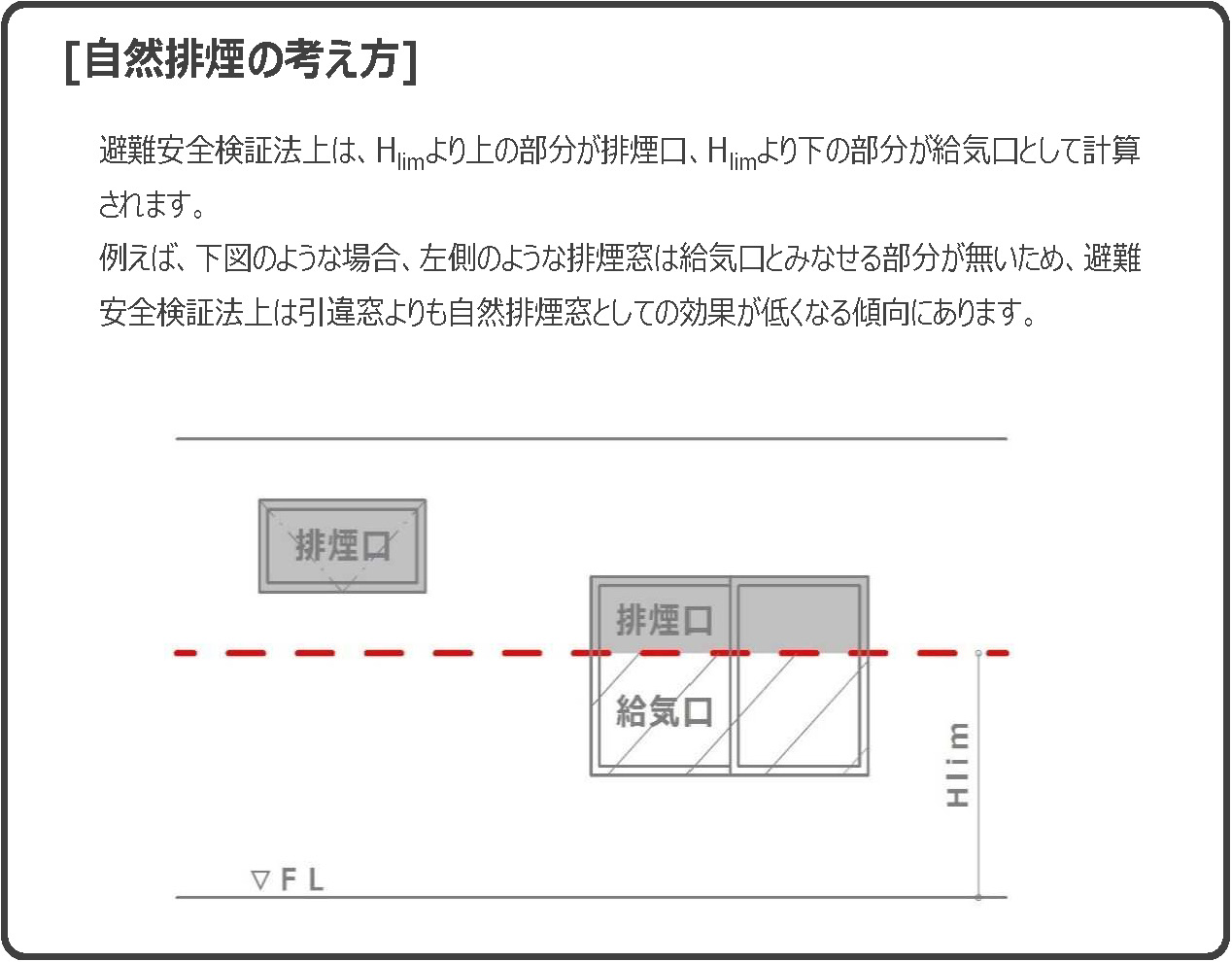

避難安全検証法上の自然排煙の考え方は、仕様規定のように天井面から80cm以内に有効開口部を床面積の1/50以上設けるのではなく、告示で定められた計算式に基づき有効な排煙量を求め、その分を煙降下時間の計算で考慮することになります。

避難安全検証法上は、あくまで計算上考慮されるものであって、規定の面積以上あれば良いというものではない点が大きな違いといえます。

また、給気口の有無等によっても計算結果が大きく変わりますので、そういう意味でも仕様規定とは違った考え方が必要になります。

-

各審査機関の判断による部分が大きいため、新しい解説本の発行や法改正等があった際、審査機関によって指摘内容が変わるという事態が発生することがあります。避難安全検証法において計算上参考にする公的な資料は「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」です。ただし、現実には多種多様な計画があるため、一冊の解説本では対応しきれないケースが多く出てきています。そのため、避難安全検証法を適用する際は、事前に審査機関と協議を行うことが重要です。

-

そのような場合は、ぜひ豊富な実績・経験と、検証のための自社開発ソフトを有するイズミコンサルティングにご依頼ください。

お問い合わせフォームシンプルな建物であればエクセルなどで検討することもできますが、部屋数が増えたり複雑な計画であったりする場合は膨大な計算が必要となり、告示の解釈も審査機関によって異なる場合があるため、様々なノウハウも必要になります。これらを完全に理解するにはかなりの時間と手間がかかるため、専門家にお任せいただくことを推奨します。

-

検証法採用の場合、原則は計画変更になることが多いです。

ただし、プラン変更の内容や審査機関判断によっては軽微変更となる可能性があります。

随時、ご相談ください。 -

確認申請の要否については、検証法の採用・不採用は影響しません。

ルートAと同様に、法第6条に基づいて判断することになります。

ただし、ルートCの場合は原則としてすべて大臣認定の再取得が必要となります。 -

竣工後に改修や増改築を行う場合、法第8条および12条に基づいてチェックを行うことで遵法性を保つことになります。

イズミコンサルティングでは、竣工後の対応であっても手厚いコンサルティングをご提供できますので、詳細はお問い合わせください。なお、ルートCの場合は原則として大臣認定の再取得が必要となります。

-

避難安全検証法を適用有無による計画の違いは、安全性の評価基準の考え方が異なるものであり、単純にどちらが安全性が高いかを示すものではありません。

避難安全検証法では、各室やフロア全体での検討などで出火時の安全性を確認し、排煙設備や階段数を減らした状態でも必要な安全性が確保されていることを確認します。その結果、過剰な設備等の設置が不要になったものだとお考えください。ただし告示計算式の盲点もありますので、その点を把握し、安全性が低下しないように設計する必要があります。

無窓居室の緩和

-

R5告示208号により、直通階段までの歩行距離(令120条)、2以上の直通階段までの重複距離(令121条第3項)、避難階における屋外への出口までの歩行距離(令125条第1項)の緩和が可能です。この告示には、緩和に必要な要件が定められています。

●参考:国土交通省ウェブサイト(無窓居室に係る避難規制の合理化 掲載ページ)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html -

R2告示249号により、不燃・耐火区画(令111条)の緩和が可能です。この告示には、緩和に必要な要件が定められています。

●参考:国土交通省ウェブサイト(無窓居室に係る避難規制の合理化 掲載ページ)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html -

歩行距離制限緩和は自力避難困難用途(病院・診療所(病床あり)等)の居室や地階の居室には適用できません。

不燃・耐火区画緩和は上記に加えて、就寝用途の室も適用範囲外となります。 -

無窓居室からの避難経路が火災室である場合に検証が必要です。

火災室である避難経路を対象に、避難安全性の検証(煙高さ判定法(ルートB2)の居室避難計算)を行います。

なお、この検証は、イズミコンサルティングにて対応が可能です。 -

避難安全性の確認以外にも、緩和に必要な要件があります。また、避難安全性の確認は、必要な場合と、不要な場合があります。

避難安全性の確認以外の各要件は、設計者様にてご確認いただき、資料をご準備ください。●参考:国土交通省ウェブサイト(無窓居室に係る避難規制の合理化 掲載ページ)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html -

居室内居室である場合は特に避難上の危険性が懸念されることから、この危険性を検証上評価した計算を行うことができる煙高さ判定法(ルートB2)に限って適用を認めることとされています。

-

無窓居室からの避難経路のうち火災室となる室を対象に、避難安全性の検証をおこないます。

防災計画書について

-

防災計画書の提出時期は各地方自治体によって異なりますが、一般的に確認申請を提出する前に協議会または評定が終了されていなければなりません。

確認申請の必要書類の一つと考えてよろしいと思います。

また、自治体によっては確認申請の3~4ヶ月前までに提出しなければならない場合がございますので詳細は各地方自治体にご確認ください。 -

防災計画書は一定規模以上の建物に対する安全性を計画書としてまとめたものであり、建築基準法通りの計画よりも、安全性を考慮した計画とする必要があります。

そのため建築基準法に準拠するだけでは協議会や評定は通らないことがあります。

また、協議会や評定では建築基準法の他、消防法等の関連法規以上の要求をされることがあります。

詳しくは、各地方自治体の防災計画書作成要綱や評定機関の作成要綱を参考にしてください。 -

日本建築センター発行の「新・建築防災計画指針」によると、「避難経路に相当する部分を適切に区画することにより、火災室からの火煙がこの部分への侵入するのを防ぎ、避難者の安全を図る、といった目的により区画された部分」と定義されています。具体的には、廊下、ロビー、前室、特別避難階段の附室などが該当します。

続いて、安全区画は原則として以下①~④の性能を満たすことが望ましいとしています。

① 防煙区画である間仕切区画以上の性能をもつ区画とすること

② 開口部には常時閉鎖式または煙感知器連動閉鎖式の不燃扉、或いは防火扉を設けること

③ 排煙設備(自然排煙もしくは機械排煙)を設けること

④ 内装材料の不燃化を図ること

なお、防煙垂れ壁のみによる区画については、排煙のための区画として有効でも、安全区画としては効果はありません。さらに、火気や可燃物についての制限も要求されます。

防災計画書作成コンサルティングについて

-

防災計画書の提出が必要な主な地方自治体は、大阪府、兵庫県、福井県、松山市、埼玉県などとなっています(2020年1月時点)。

なお、防災計画書の作成や評定は地方自治体に一任されておりますので、各自治体により、作成対象となる建築物、および作成方法や評定取得方法が異なります。

詳細は各自治体のホームページにてご参照ください。 -

防災計画書に関する資料は一通り作成、取りまとめを行いますが、建物の計画に関する内容(設計者でなければ判断できない内容)や設備の設計に関する内容はお客様に原稿を作成していただき、当社にてとりまとめを行います。

また、確認申請の際にご提出される製本のご準備は、弊社にて承っております。

詳細はお気軽にお問い合わせください。 -

立ち合いのご要望をいただいた場合、立ち合させていただきます。

ただし、当社指定区域外の場合は別途交通費をお願いする場合がございますのでご了承ください。 -

建物規模や用途によって異なりますが、お客様の行政との防災計画について事前協議が終わっており、建築図、設備計画概要を当社にいただいてから、概ね1カ月程度とお考えください。

-

避難計算に関する資料のみの作成も承っております。

詳細はお気軽にお問い合わせください。 -

確認申請までの業務と同じく、防災計画書における軽微変更や計画変更のご依頼も承っております。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

ソフトウェア

ソフトウェア導入について

-

初めて使う方でも当社のサービスやソフトを使っていただけるのでご安心ください。サポート体制も充実しており、ご不明な点等のお問い合わせもスタッフが運用をご支援しております。

-

はい。体験版申込フォームからお申込みください。

※商品によっては体験版がないものもございます。 -

可能です。ZoomまたはTeamsというツールを使用します。

問合せフォームよりご依頼ください。 -

東京近郊の場合は、訪問でのデモが可能です。遠方の場合はオンラインデモでのご対応となります。

問合せフォームよりご依頼ください。 -

問合せフォームよりご依頼ください。

-

価格・購入方法ページ内に各ソフトの価格を記載しております。

価格の記載がない製品につきましては、問合せフォームより見積もりをご依頼ください。 -

ご注文後、3営業日以内にメールで納品します。

【オンラインショップからのご注文の場合】

・クレジット決済:ご注文後、すぐにメールで納品します。

・銀行振込:ご入金後、3営業日以内にメールで納品します。 -

販売形態の性質上、返品・返金には応じることができません。ご購入前に必ず製品名・システム動作環境などをご確認のうえ、ご注文ください。

-

・請求書払いとなります(月末締め翌月末払い)

【オンラインショップからのご注文の場合】

・クレジット決済(VISA、MASTER)

・銀行振込(注文日から5日以内に指定の銀行口座にお振込み) -

商品のメール納品後にPDFファイルで請求書を送付いたします。

郵送の場合は、毎月1日と16日に発送しております。お急ぎの場合は営業窓口(TEL:03-3868-3126、Mail:info01@izmc.co.jp)までご連絡ください。 -

月末締め翌月末払いとなります。

-

お問合せフォームより、ご希望の商品のお見積もりをご依頼ください。

弊社担当者よりメールにてお見積書と注文書を送付いたします。 -

オンラインショップからご注文の場合は、クレジットカードをご利用いただけます。

-

はい、領収書の発行が可能です。

お問合せフォームよりご依頼ください。 -

サブスクリプション契約とは、イズミコンサルティングのソフトを年額制でご使用いただくものです。

毎年使用料をお支払いいただくことで、契約期間中イズミコンサルティングのソフトをご利用いただけます。

料金には、「ソフト使用料」、「不具合メールサポート」、「最新バージョン提供」が含まれます。 -

インターネットに接続する必要がございます。

-

ライセンス使用期限の1か月前までに、メールでお見積書と注文書を送付します。

(自動更新ではございません。)

更新をご希望の場合は、ライセンス使用期限までに注文書を返送してください。

※クレジット決済をご希望の方はご連絡ください。 -

PC1台です。

複数のPCでソフトを同時に使用する場合は、ライセンスを追加購入してください。

※追加ライセンスは、特別価格をご用意している製品もございます。 -

サブスクリプション料金に「最新バージョン提供」が含まれているため、別途バージョンアップ費用はかかりません。

-

問合せフォームより、導入研修希望のソフト名をご入力いただき送信してください。担当者よりご連絡します。

-

問合せフォームより、お客様名、都道府県、ご連絡先、代理店紹介の旨をご入力いただき送信してください。担当者より代理店をご紹介します。

サポートについて

-

受付時間は、9:30~11:55 / 13:00~17:00(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)です。

-

サポート窓口へお問合せください。

-

営業窓口へお問合せください。

-

営業窓口へお問合せください。

-

サポート内容は以下となります。

・システムに関する技術的なご質問

・操作について

・ご使用上のトラブル

・バージョンアップ※準拠する基準の内容や図面からの数値拾い方等のお問い合わせは対象外です。

-

ソフト起動後、ツールバーの「ヘルプ」または「サポート」内にございます。

-

最新版がリリースされると、ソフト起動時に「最新版の更新情報」画面が表示されます。画面内の「更新プログラムのダウンロード」を押下し、アップデートしてください。

※ソフト起動時に「最新版の更新情報」が表示されない場合は、ツールバーの「サポート(またはヘルプ)」内にある「最新版のチェック」を押下すると、「最新版の更新情報」画面が表示されます。

A-repo(エーレポ)について

-

A-repoは、建築(非住宅)の標準入力法と住宅に関する省エネ計算の入力支援ソフトです。

(国研)建築研究所のWeb計算プログラムと連携し、計算結果PDF及び帳票を取得することができます。 -

2台のPCにインストールが可能です。

-

以下の基準に準拠しています。

【A-repo建築】

・国立研究開発法人建築研究所資料(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)「非住宅建築物のエネルギー消費性能の評価方法に関する技術情報」

・国土交通省 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日公布)

・一般社団法人建築環境・省エネルギー機構「改定 拡張デグリーデー表」【A-repo住宅】

・国立研究開発法人建築研究所資料(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」

・国土交通省 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日公布)

・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会発行「建築物省エネ法第30条・第36条に基づく認定に係る技術低審査マニュアル(2017住宅編) -

非住宅・住宅共用部の入力が可能です。

-

住宅・住戸・住宅共用部の入力が可能です。ただし、PAL関連の入力はA-repo建築をご利用ください。

-

「A-repo住宅」と「A-repo建築」の両方のご利用で対応が可能です。

-

対応可能です。

-

CASBEEやBELS、ZEB等の認証取得に活用できます。

-

(国研)建築研究所のWEBプロプログラムで計算するための入力シート(EXCEL)や届出書、各種計算書の出力ができます。

M-draw(エムドロー)について

-

M-drawは、省エネ適合性判定の届出、BELS 取得に活用できるモデル建物法に対応した省エネ計算支援ソフトです。設計図書を下絵として読込み、外皮情報を作図することで、外皮の拾いと同時に計算シートに転記ができます。複数用途も1つのデータで一括管理ができます。

-

2台のPCにインストールが可能です。

-

以下の基準に準拠しています。

・国立研究開発法人建築研究所資料(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)

「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(非住宅建築物)」

・国土交通省 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日公布) -

(国研)建築研究所のWEBプロプログラムで計算するための入力シート(EXCEL)や届出書各種、作図した図面の出力ができます。

SeACD(シークド)について

-

SeACDは、空調・換気機器の選定や系統図・機器表作成ができるソフトです。

-

2台のPCにインストールが可能です。

-

系統図、機器表が出力できます。

-

主要空調機器メーカーのカタログデータが搭載されているため、機器を選択すると機器の仕様が自動表示されます。

-

DWGとDXFに対応しています。

-

以下のメーカーデータを搭載しています。

【換気機器】

・三菱電機

・ダイキン工業

・日立グローバルライフソリューションズ

・荏原製作所

・パナソニック

・三菱重工サーマルシステムズ

・日本キヤリア【空調機器】

・三菱電機

・ダイキン工業

・日立グローバルライフソリューションズ

・パナソニック

・三菱重工サーマルシステムズ

・日本キヤリア -

設備BIMクラウドサービス「B-LOOP(ビーループ)」との連携で機器選定の入力作業が大幅に省力化します。

熱負荷の詳細計算は、「STABRO負荷計算」と連携し結果を反映することができます。

また三菱電機の「MEL-BIM」との連携が可能で、メーカーの補正値、PQ線図を考慮した機器選定が可能です。

STABRO(スタブロ)負荷計算 について

-

STABRO負荷計算は、最新の「建築設備設計基準」に準拠した最大熱負荷計算ソフトです。見やすい画面構成で入力情報への素早くアクセスでき、はじめての方でも直感的に違和感なく簡単に使い始めることができます。

-

2台のPCにインストールが可能です。

-

以下の基準に準拠しています。

【計算方法】

・一般社団法人公共建築協会編集・発行「建築設備設計基準 令和6年版」【出力様式】

・一般社団法人公共建築協会編集・発行「建築設備設計計算書作成の手引き令和6年版」 -

建築設備設計計算書作成の手引きに準拠した、熱負荷計算書の出力が可能です。

-

設備BIMクラウドサービス「B-LOOP(ビーループ)」との連携で機器選定の入力作業が大幅に省力化します。

また空調・換気機器選定ソフト「SeACD」や三菱電機「MEL-BIM」、ダイキン工業「DK-BIM」と相互連携を行い、計算した負荷計算結果をシームレスに活用できます。

建築物LCAコンサルティング

建築物LCAコンサルティング

-

新築・既存を問わず、住宅、オフィスビル、商業施設、工場など様々な用途・構造の建物に対応可能です。

-

費用は建物の規模・評価範囲・ご要望の内容によって異なります。

標準的な評価であれば、納期の目安は約3週間程度です。

お見積もりは無料ですので、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。 -

標準的な評価では、以下の資料が必要になります。

・建物概要(規模、構造、用途など)

・設計図書(意匠、構造、機械設備)

・主な使用材料の仕様と数量情報(工事内訳書等)

・エネルギー消費量計算書

情報が不足している場合でも、一般的な統計値による条件設定や、情報を補完する対応も可能です。 -

プロジェクトのいずれの段階でも算定可能です。

初期の企画段階でも、簡易検討から対応可能ですので、ご相談ください。 -

J-CAT®、One Click LCA(日本版)をはじめ、各種ツールに対応しています。

お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。

お気軽にご相談ください!